01【5ヶ月目】妊娠中期

流産の心配は初期ほどなく、つわりもおさまって心身ともに安定する妊娠中期。この時期、赤ちゃんはお母さんから栄養をもらってすくすく育っていきます。さあ、栄養バランスを考えて規則正しい食生活を心がけ、体力をつけておきましょう。

02妊娠線予防のお手入れ、腰痛・恥骨痛などのケアについて

5ヶ月目になると、お腹の中で赤ちゃんがピクピク動くのがわかります。これが胎動といわれるもので、人によっては6ヶ月目に入ってからということもあります。

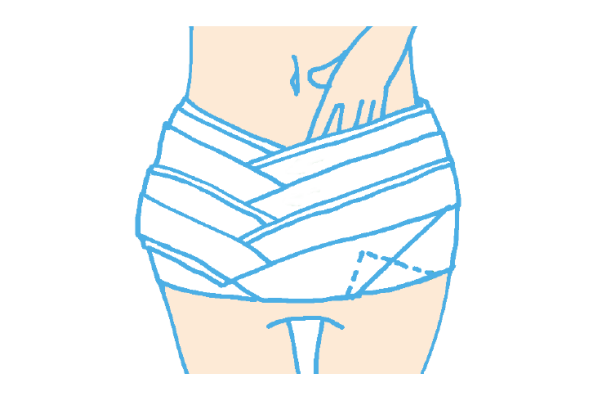

5ヶ月目には赤ちゃんの身長は約20cm、体重は約200gぐらいになり、今まで目立たなかったお腹も急に大きくなります。この頃につけ始めるのが腹帯。通常、腹帯は木綿の長い帯状のものを言いますが、最近では着脱しやすい腹巻式のものや、妊娠用ガードル・コルセットなどもあり、自分に合った使いやすいものを選ぶようにしましょう。直接肌に触れるものなのでこまめに洗濯していつも清潔に。

妊娠線予防のお手入れ

お腹の急激な変化のために皮膚の伸展がついていけず、妊娠線が現れることがあります。個人差はありますが、気になる方は、大きくなり始める前に刺激の少ないクリ一ムなどでマッサージすると軽減できます。

腰痛・恥骨痛などの骨盤周りの痛みがある方にトコちゃんベルトをおすすめします。(産後にも使用できます)

腰痛・恥骨痛・足の付け根の痛みなどのマイナートラブルがある方がトコちゃんベルトを使用することで楽になる方も多いです。トコちゃんベルトはⅠ型とⅡ型の2種類あります。

装着時の注意

• 決してきつく締めすぎないよう注意してください。心地良いくらいのしまり具合が丁度いいです。

• 下着の下に腹巻を使用してベルトを装着してください。トイレのたびにはずさないようお願いします。腹巻は汗を吸うような素材のものなら、市販のものでかまいません。

• 妊娠中・産後2ヶ月以内の方は、座布団などでお尻を持ちあげ、装着してください。

• 立ったままベルトは外さないでください。座った状態か、寝た状態で外してください。

• 産後の骨盤調整にも使用できます。

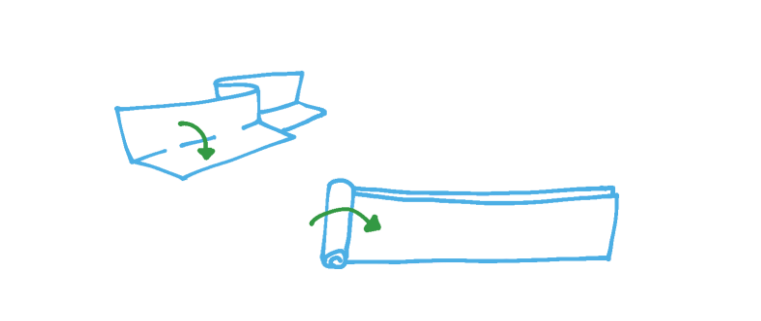

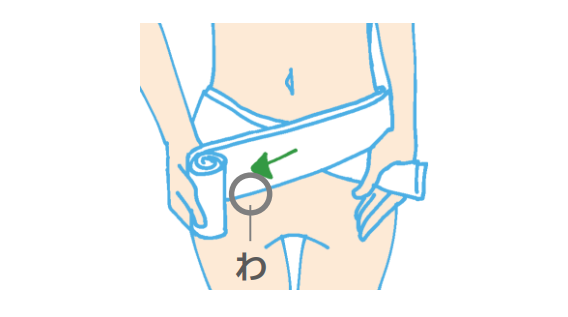

03腹帯のつけかた

腹帯は必ずしも着けないといけないものではありませんが、気持ちがいいと感じる方も多いようです。

1.あらかじめ自宅で1枚に広げ2つに折ってクルクル巻いておいてください。

2.2つ折りにした腹帯のわの方を下にして巻きます。

3.おなかの丸みに合わせて折り返しながら下から上に巻いていきます。

4.片手が入る程度の余裕をもたせましょう。

着帯の目的

●腹部を冷やさないように保温する。

●外部の刺激から保護する。

●子宮と胎児を正常な位置で保つ。

●重くなった子宮をささえて、バランスをよくし、母体への負担を和らげる。

着帯と戌の日

犬は産道が屈曲していないのでお産がとても楽なのです。それで、人間も犬にあやかって安産であるようにと戌の日に着帯するのだといわれています。でも、戌の日にこだわる必要はありません。

04赤ちゃんにとってなぜ母乳がよいのでしょう

母乳を飲ませるお母さんと飲む赤ちゃんの共同作業がうまくいけば母乳育児は成功します。

産後、「赤ちゃんを産んだらすぐに母乳が出るものと思っていました」という声を聞きますが、本格的に母乳が出始めるのは、2~3日経ってからが多いのです。

「赤ちゃんは自然に母乳を上手に飲むものと思っていました」という方も多いのですが、生まれてすぐのまもない赤ちゃんは、タイミング良くおロに含ませないとうまく飲めないのです。

妊娠中から必要な手入れをして、授乳のポイントや赤ちゃんのお世話の仕方を学び、産後の母乳育児がスムーズに始められるようにしましょう。

赤ちゃんにとって充分な栄養が含まれています

母乳には、蛋白質の中のアミノ酸がミルクより多く含まれています。脂質では脳の発育に大切な高級不飽和脂肪酸がたくさん含まれています。

そして赤ちゃんの成長に合わせて調整された母乳が出てくるともいわれていますし、赤ちゃんが未熟児だった場合、そのお母さんにはより多くの栄養素を含んだ消化しやすい母乳が出て来るといわれ、未熟児にかかりやすい壊死性腸炎を予防します。

母乳は赤ちゃんへの予防接種の役目もあります

「分泌型免疫グロブリンA」という抗体は、感染の原因となるものの働きを抑える働きがあります。また、「ラクトフェリン」は病原体の働きを抑え炎症を治めると言われています。特に最初の頃に出る“初乳”には、多量に感染から守る物質が含まれています。

※初乳:最初に出る黄色や透明のトロリとしたお乳のことです。免疫だけでなく胎便(子宮の中で飲んでいた羊水が、水分を失って変化したもの)の排泄を促す役割もあります。

アレルギーを防ぎます

「分泌型免疫グロブリンA」という抗体は、感染の原因となるものの働きを抑える働きがあります。また、「ラクトフェリン」は病原体の働きを抑え炎症を治めると言われています。特に最初の頃に出る“初乳”には、多量に感染から守る物質が含まれています。

※初乳:最初に出る黄色や透明のトロリとしたお乳のことです。免疫だけでなく胎便(子宮の中で飲んでいた羊水が、水分を失って変化したもの)の排泄を促す役割もあります。

愛情がたっぷりです

お母さんの温かい胸の中で、赤ちゃんはおっぱいを吸い、おなかにいた頃から馴染んでいた声と匂いに安心します。

お母さんも無心におっぱいを吸い、時に天使の微笑みを見せるわが子に強い愛着を感じることでしょう。母と子、そのどちらもが満足できるのが母乳育児の最もすばらしい利点といえるでしょう。

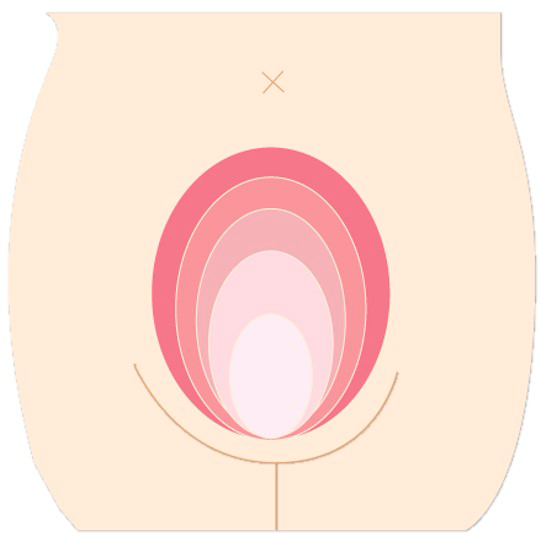

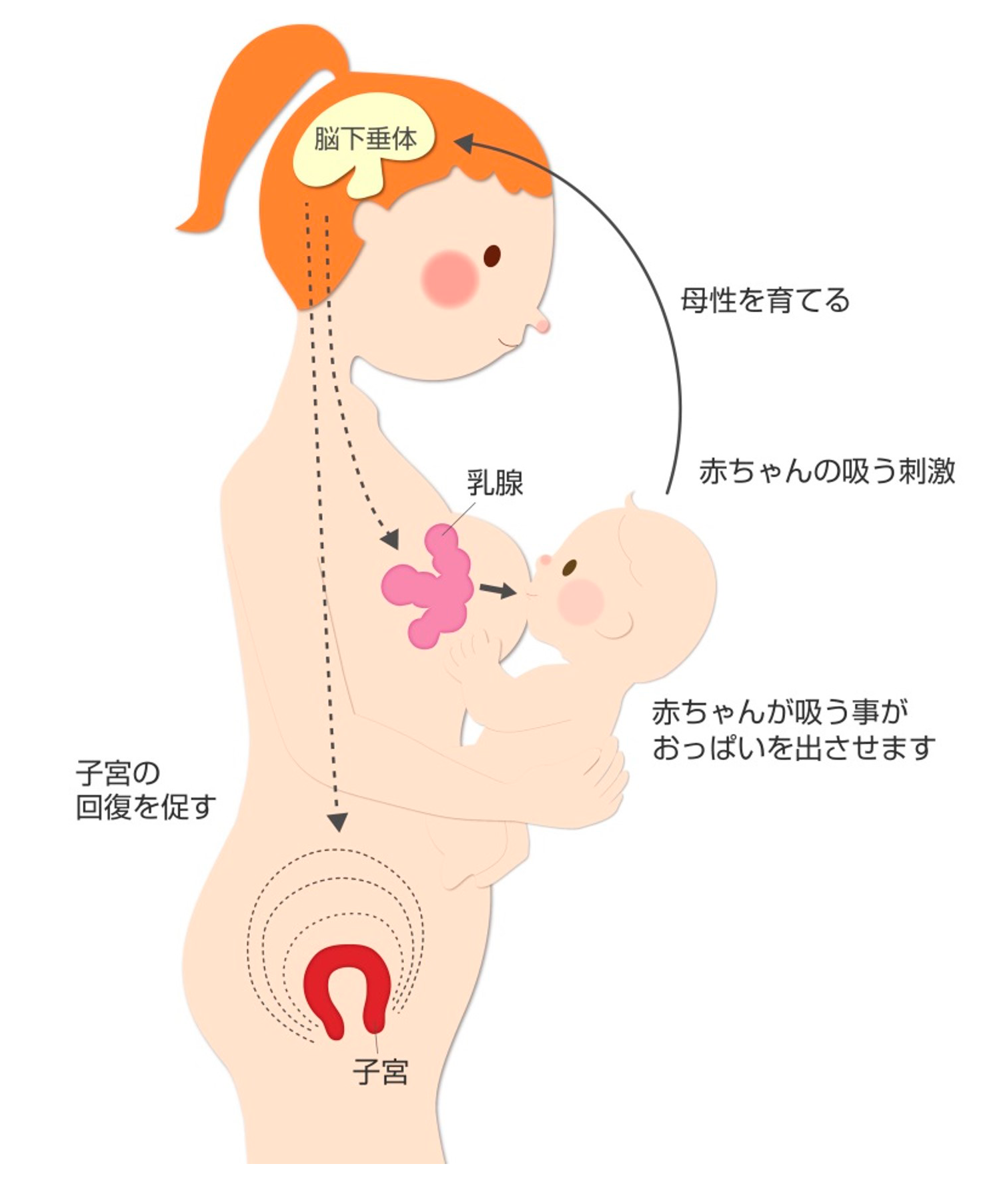

お母さんの産後の回復をよくします

赤ちゃんにおっぱいを吸われると、子宮を収縮させるホルモン(オキシトシン)が出て、子宮の戻りをよくします。

オキシトシンには母子の愛着を高める作用もあります。

母乳は経済的、しかもダイエットできる?

おっぱいを1ml出すことによって0.65kcalのエネルギーが消費されるといわれています。つまり、おっぱいを100ml出すことによって、お茶碗半分弱のご飯を消費したことになります。

おうちではブラジャーなしで過ごすのが理想的です。おっぱいがゆらゆらと揺れるのが自然のマッサージになります。

また、ワイヤー入りのブラジャーなどで圧迫しないようにしましょう。

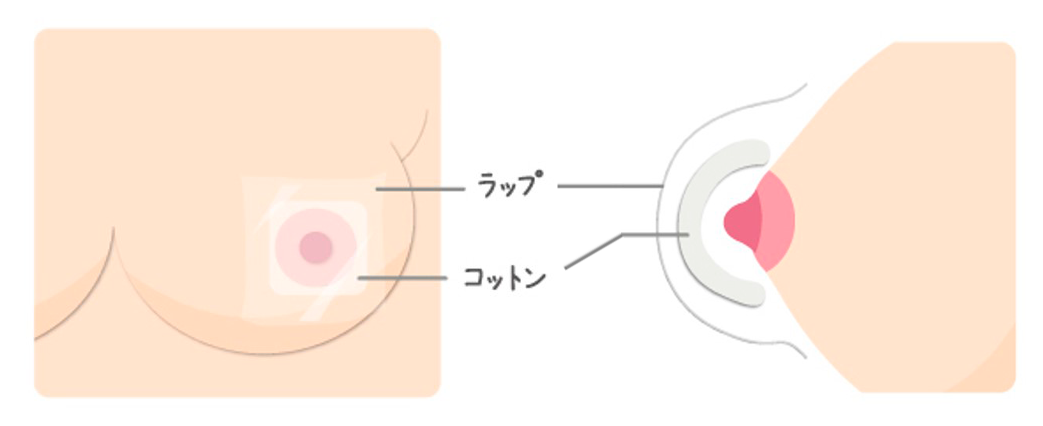

乳頭に白っぽい“垢(あか)”のようなものがついているときに行います。

① 入浴前に行います。

② オリーブ油(ベビーオイルでもよい)を浸したコットンを乳頭に当て、ラップをします。衣服にオイルが付着しないように気をつけましょう。

③ 10分経ったら入浴し、取り除いたあと、石鹸で十分に洗います。

④ 週に1~2回するとよいでしょう。

赤ちゃんを抱っこする時は必ず頭とお尻を支えます。両脇に手を入れて抱き上げたりしないでください。また揺さぶるのも良くありません。

赤ちゃんはお母さんのおっぱいの吸い方を覚えます。あるいはなめて味わいます。そしてまたお母さんの声と匂いを覚えるのです。

退院後の生活に向けて、入院中から少しずつ練習を始めて行かれると良いでしょう。

赤ちゃんが泣くタイミングで授乳した方が自然です。

お母さんにとっても乳汁分泌の促進につながります。

お母さんの体調に合わせて少しずつ赤ちゃんと過ごす時間を増やしていくことも出来ます。

頻回授乳とは1回の授乳時間を長くするという刺激とは違います。1日に10~12回くらい授乳することをいいます。赤ちゃんがおっぱいを吸う刺激によって、母乳の分泌がよくなることが知られています。お母さんの脳からは①お乳を作るホルモンや②お乳を押し出すホルモンが分泌されます。

母乳のホルモンは、昼間よりも夜間の方が多く分泌されます。生まれて間もない赤ちゃんは、おっぱいを少し飲んで、ちょっと寝て、また起きて…ということを繰り返しています。同室をしていると赤ちゃんの要求に合わせた授乳ができますね。

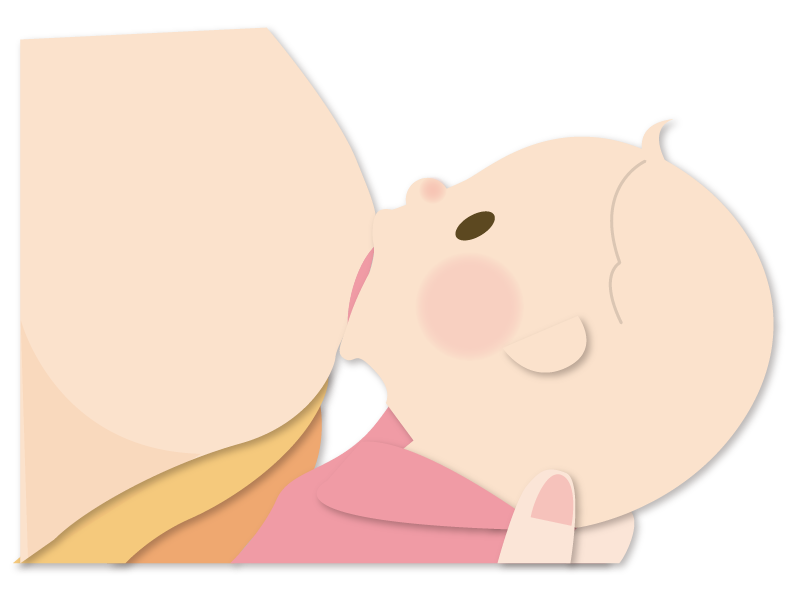

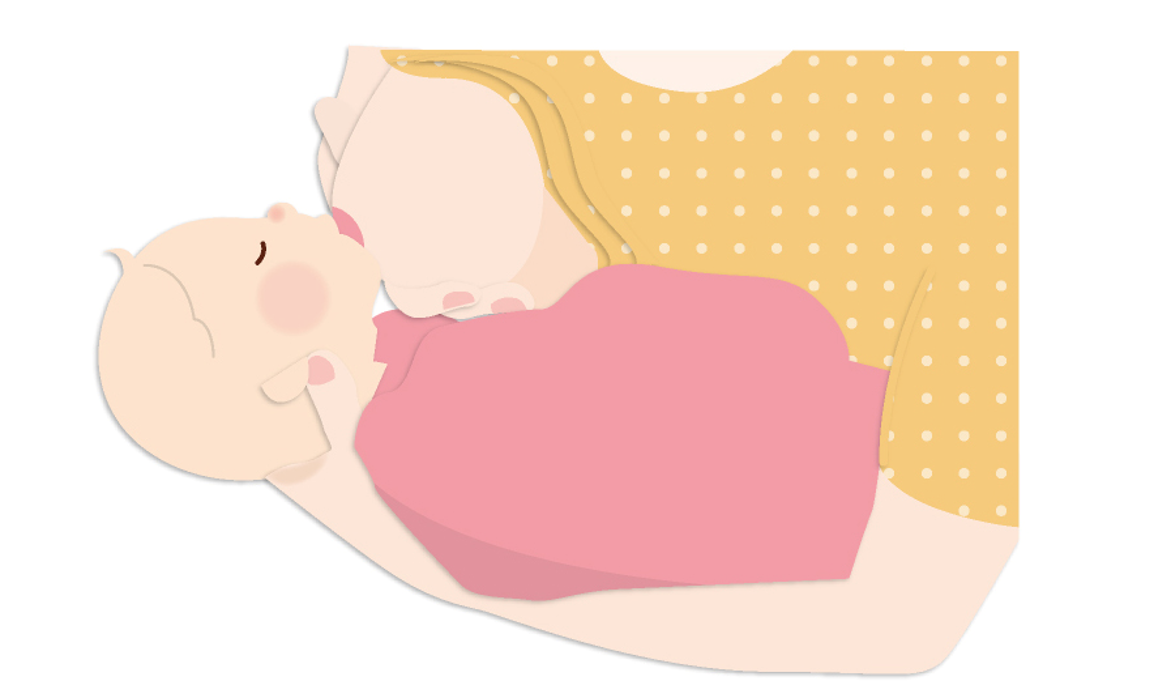

横抱き・立て抱き・脇抱きがあります。

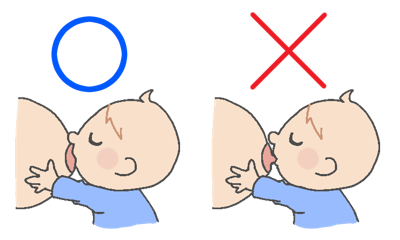

● 赤ちゃんのほほとお母さんの胸を合わせるように密着させます。

● 赤ちゃんの上唇から下唇にかけて、乳首でなでるように触れて、大きく口を開けるのを根気よく待ちます。

● 大きく口を開けて、舌が歯ぐきより前に出てきたら、すばやく乳首をふくませます。

● 乳首の茶色の部分が見えなくなるくらい深いか、赤ちゃんの下あごとおっぱいがくっつくようになっているか確認します。浅い時はやり直しをします。

● 乳首をはずすときは無理やりせずに、赤ちゃんのおロの端をそっと押してみましょう。

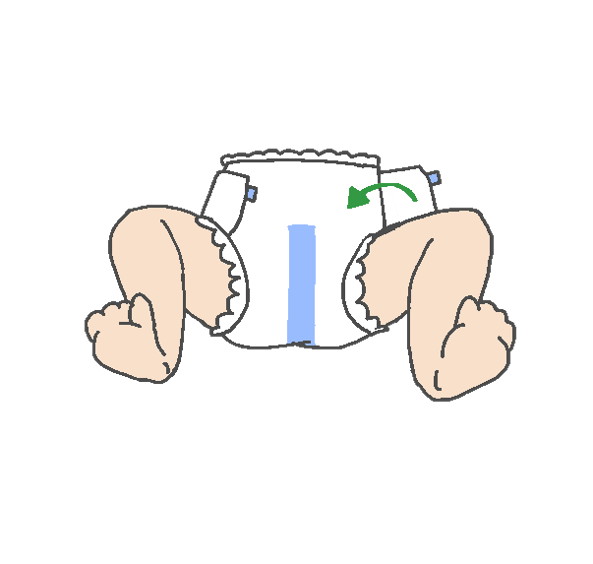

①おむつのテープは、はずしたらすぐに2つ折りにします。尿をすると線の色が変ります。

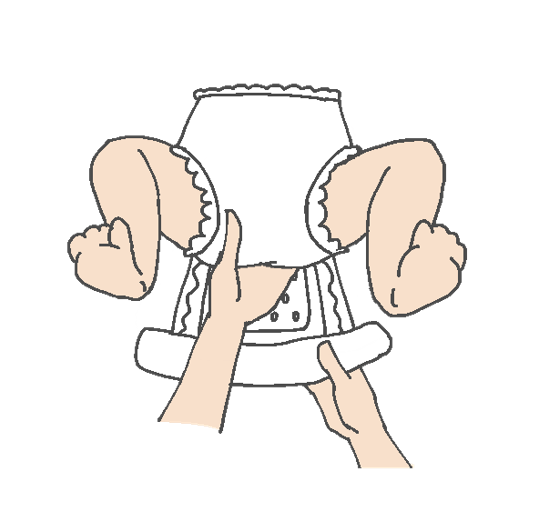

②汚れたおむつの下に、新しいおむつを入れます。

③親指、人さし指、中指で足首を持ち上げます。

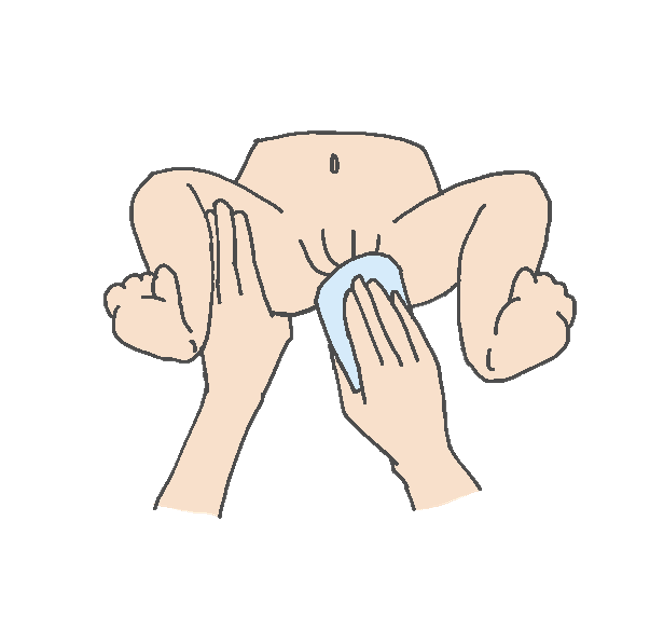

④男の子はおちんちんの裏側やしわの中もきれいに拭きます。女の子は前から後ろへと拭きます。われ目の中も汚れていたらきれいに拭きます。こびりついているときは、お尻拭きを十分ぬらしましょう。

⑤後ろまで拭きにくいときは、体を横にするとよいでしょう。

⑥汚れたオムツを取る。

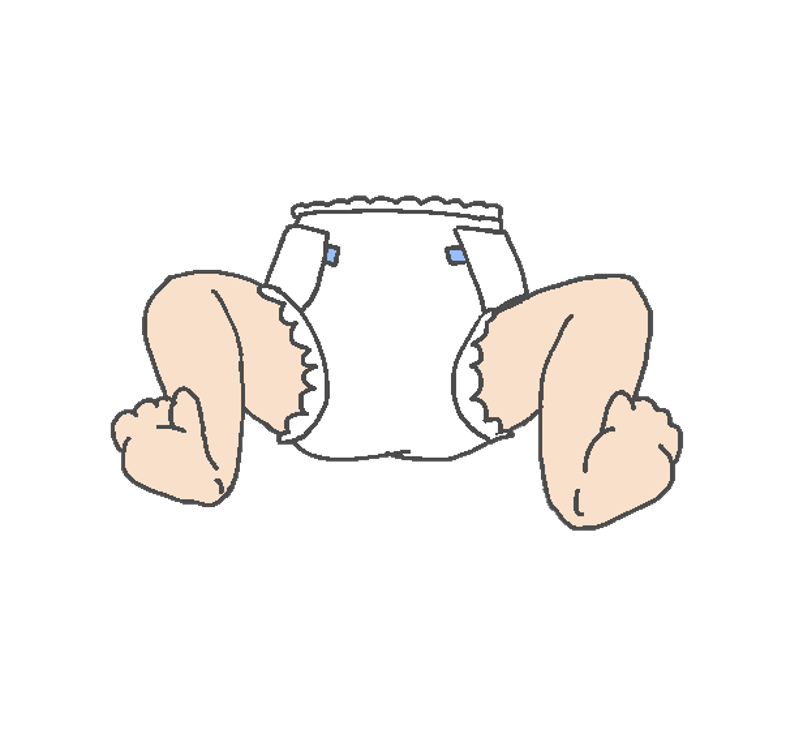

⑦テープで止めます。指が2本入れば、OK。ゆるすぎないようにしましょう。

⑧男の子は、必ずおちんちんの先を下に向けてからおむつをあてましょう。

⑨両方の横もれ防止ギャザーが外側に出ていることを確かめます。

(1)「おっぱいが張っていたい!」

考えられるのは次の3つの状態です。

①うっ積

早い方はお産後2~3日から起こります。これは、母乳を作るためにおっぱいの中に血液が一気に流れ込んで循環がうまくいかない状態です。張って硬くなっている部分に溜まっているのは、ほとんどが血液ですので、母乳の分泌はまだそれほど多くはみられません。38℃くらいの発熱がみられる場合もありますが、この状態は大体2日くらいで治まり、その後母乳の分泌はよくなってきます。

うっ積のときは・・・

1. 血液の循環をよくするために頻回に飲ませます。

2. 熱や痛みを伴う場合は、(母乳を飲ませた後に)その部分をアイスノンや冷たいタオルで冷やしてください。(冷やしても母乳は止まりません。)

②うつ乳

母乳の分泌のよい方にみられます。赤ちゃんが飲みきれず乳房内に溜まっている状態をいいます。

溜まっている母乳を搾れば楽になりますが、赤ちゃんがたっぷり母乳を飲んでいる場合は、搾りすぎると、また、たくさんの母乳が作られることになり、お母さんの体のほうが疲れてしまいます。赤ちゃんがおっぱいを飲んだ後も張ってつらいようであれば、軽く冷やしてみましょう。

ただし、一部分だけしこりになって痛い場合や、赤くなったり、38℃以上の発熱が続く場合は、乳腺炎の可能性もありますので、その部分を冷やしながら、診察をお受けください。

③乳腺炎

母乳を作る組織に炎症を起こした状態です。乳頭の傷やうつ乳の状態から細菌感染を起こすことが主な原因です。

乳腺炎になると、炎症を起こした部分が硬く、赤くなり、ズキンズキンと痛むこともあります。また、母乳の出が悪くなり、寒気がしたり、高熱がでます。

乳腺炎が疑われるときは、応急処置として痛む部分を冷やし、出来るだけ早く診察をお受けください。

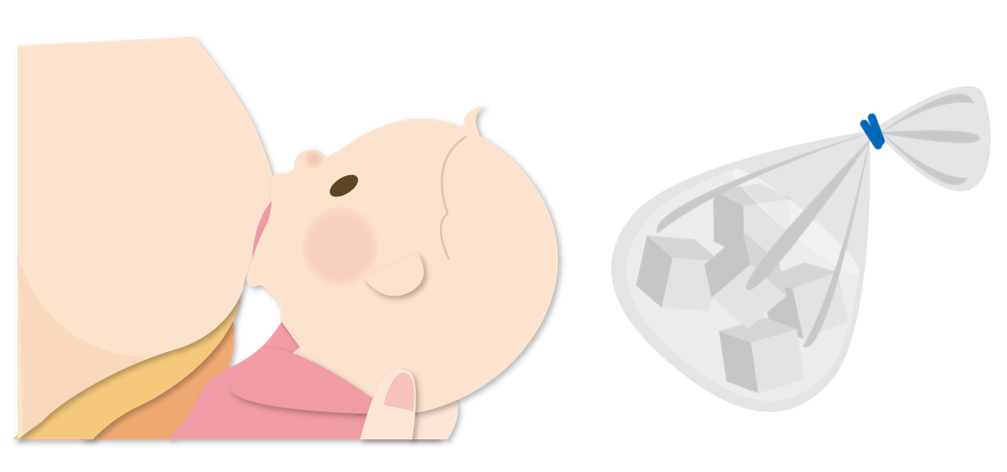

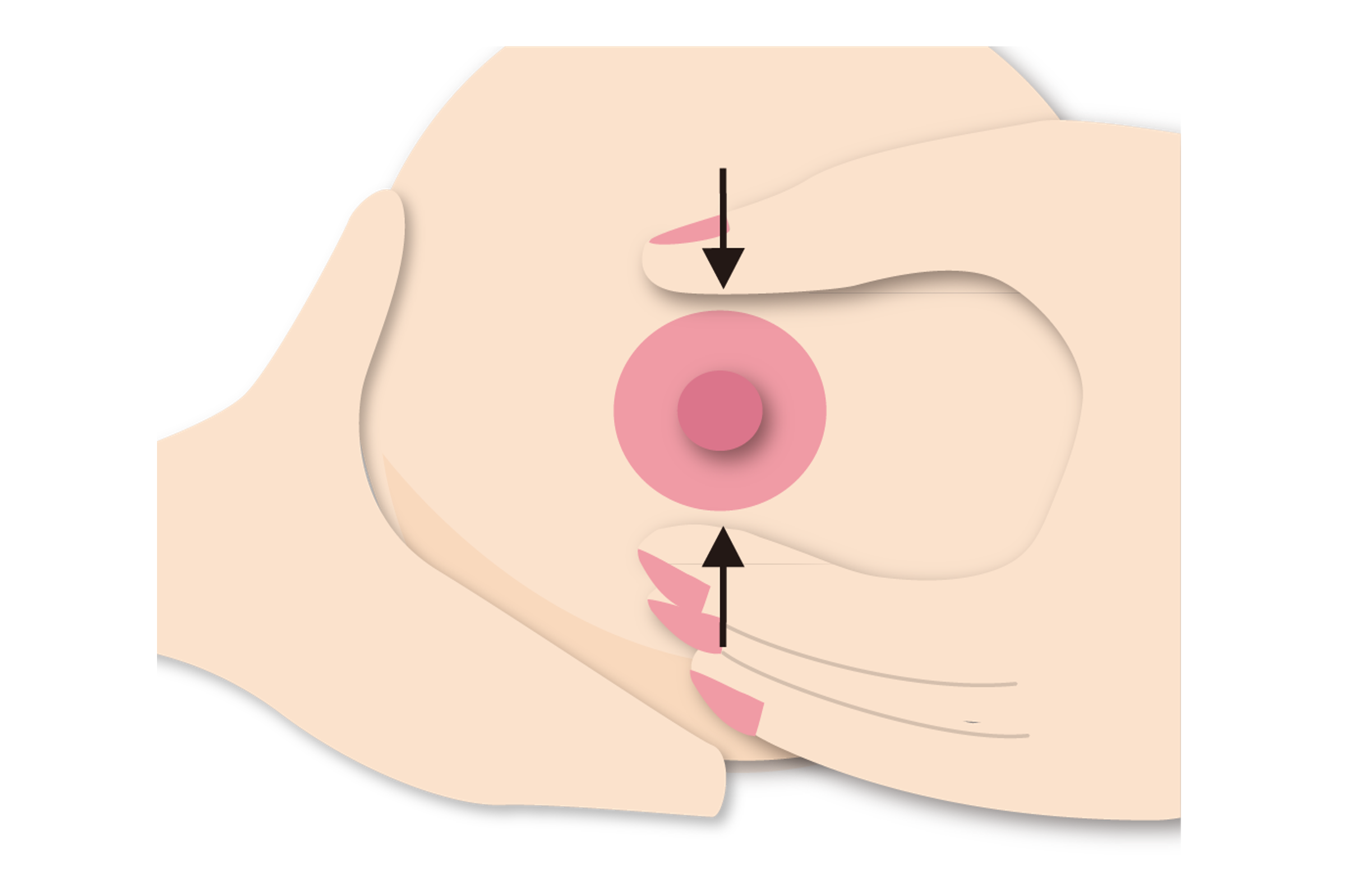

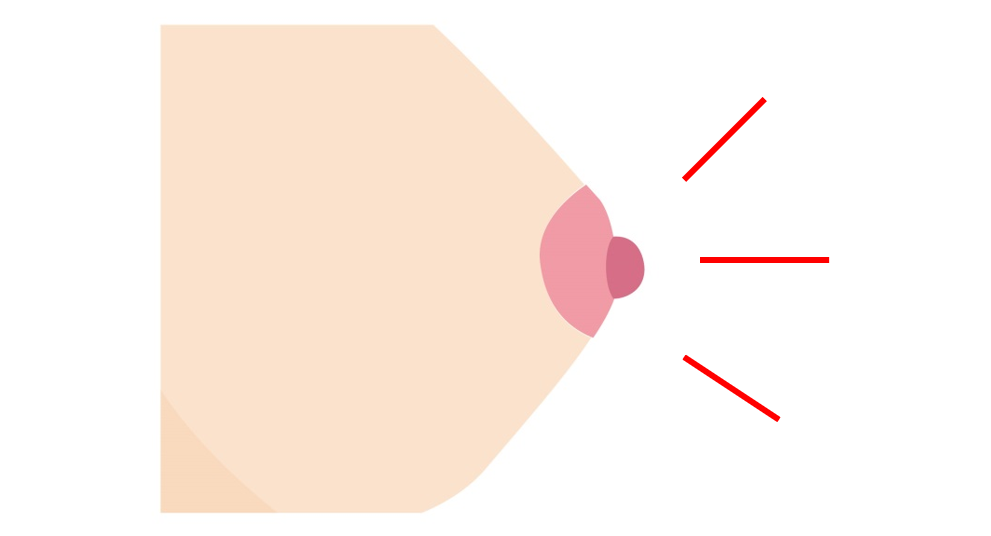

(2)搾乳のしかたがわからない

搾乳しようとするおっぱいと同じ側の手で搾るとよいでしょう。

親指と人さし指を乳輪にあてて、指の腹を合わせるようにして圧迫します。乳頭だけを圧迫するのではなく、乳輪と肌との境界線あたりを圧迫するのがポイントです。

しごいたりすると皮膚が傷つきますので、気をつけましょう。

(3)赤ちゃんに吸われると乳頭が痛い

乳頭の状態をよく観察してみましょう。赤くなったり、みずぶくれや傷が出来ていませんか?

乳頭が痛む場合は基本的には授乳時間を短くするか、赤ちゃんに吸わせることを一時的に中止して、乳頭を休ませ哺乳瓶に母乳を搾って飲ませます。

どうしても吸わせたい場合は、授乳を続けてもかまいませんが、傷がひどくなると乳腺炎になってしまうこともあります。いずれにしても、診察をお受けいただければお薬を処方しますので、お薬を塗りながら無理のない程度に授乳を続けましょう。

卒乳と断乳はどう違うの?と思われるかもしれませんが、断乳というのは無理矢理おっぱいを止める方法で、卒乳というのは自分から母乳を欲しがらなくなる時期まで待つということです。

子供の自立のために、一人歩きが始まるころ(10ヶ月~1歳半くらいまで)で授乳はやめるほうがよいといわれてきました。確かに離乳食も進んできますと必要ないように思われるかもしれません。しかし、お母さんに甘えさせてもらえる心のよりどころとしてのおっぱいを無理に止めなくても、ちゃんと自立した子供に育つことがわかってきています。

働くお母さんが増えてきて、仕事の為に断乳を考えがちですが、子どもにとっては大好きなお母さんと別れて新しい環境で心細い思いをしているのだと考えれば、スキンシップのひとつとして「夜はおっぱいを飲ませています」でもよいでしょう。

また、お母さんが母乳育児を楽しみたいのであれば2・3歳に卒乳でもよいでしょう。いずれにしてもお母さんと赤ちゃんが無理なく自然にやめることができれば一番よいのです。

① 卒乳する1ヶ月前から赤ちゃんに話しかけて心の準備をしてもらいます。小さくても赤ちゃんは状況をわかることができます。

② おっぱいを飲ませたあとに、満足したところで話を始めるのがよいでしょう。

③ お母さんがやめることばかりに意識を集中していると逆に赤ちゃんはおっぱいにしがみついてきます。「今日はここまで」の気持ちで。

④ 「だめ、いけない、赤ちゃんネ!」など禁止や否定的な言葉を使わないようにしましょう。

⑤ うまくいかないときは、「この子にはまだおっぱいが必要なのだ」と理解してあげることも大切です。

⑥ おっぱいが張ってつらくなったら、1回50cc以内で搾ります。搾りすぎるとまたおっぱいが多く作られるので気をつけましょう。冷やすと痛みが楽になることもあります。

05【6ヶ月目】血液型不適合

かなりおなかが目立ってきて、5ヶ月で胎動を感じなかった人もハッキリわかるようになる頃です。赤ちゃんはもう、髪の毛や眉毛、まつ毛がはえ始め、手足の動きはますます活発になります。

血液型の分類で一般的なものはABO式です。

ABO型の不適合の赤ちゃんのうち、重症黄疸になる頻度はごくわずか。いたずらに心配する必要はありません。

またABO式以外にRh式の分類がありますが、Rh式血液型不適合の場合[母Rh(一)、児Rh(+)]、第1子には重症黄疸は起こりません。

しかし、はじめてのお産のときに予防をしておかないと、第2子から重症黄疸になることがあります。それを防ぐために妊娠中28週頃と、お産の後の2回にわたって抗Rh抗体を作らないための注射をします。

06【7ヶ月目】出産用品の準備をはじめましょう

お腹が大きくなると運動不足になりがち。適度な運動を心がけましょう。また、異常を早期発見し、健康な赤ちゃんを出産するために、定期健診が2週間に1回になります。

出産用品は赤ちゃんのものとお母さんのものが必要です。お腹が大きくなってからでは大変なので、今から9ヶ月の終わりまでに少しずつ揃えていきましょう。

● 着る物…短肌着・ベビー服・コンビ肌着

● 寝具…布団一式

● 紙オムツ、お尻拭き

● タオル類…バスタオル・タオル・ガーゼ・ガーゼハンカチ(ガーゼ、タオル類は何枚あっても便利です。)

● その他…体温計・寒暖計・ベビーバスやそれに代わるもの・洗面器・ベビー石けん・くし・鼻用ピンセット・綿棒・赤ちゃん用爪切り・哺乳ビン・乳首

※清潔で吸湿性にすぐれ、肌ざわりの良いものを選びましょう。

(綿、ガーゼ地、メリヤス、クレープ等)

※見た目よりも機能性に優れたものを選び、必ず一度、水洗いしておきましょう。

● 着る物…前あき衣服、授乳用ブラジャー

● タオル

● 産後用ショーツ

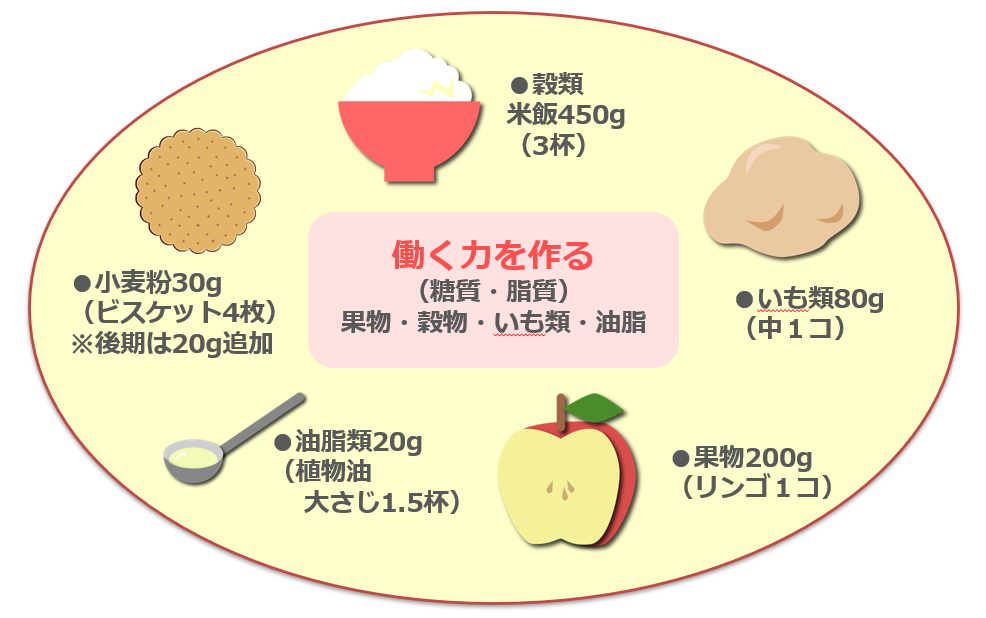

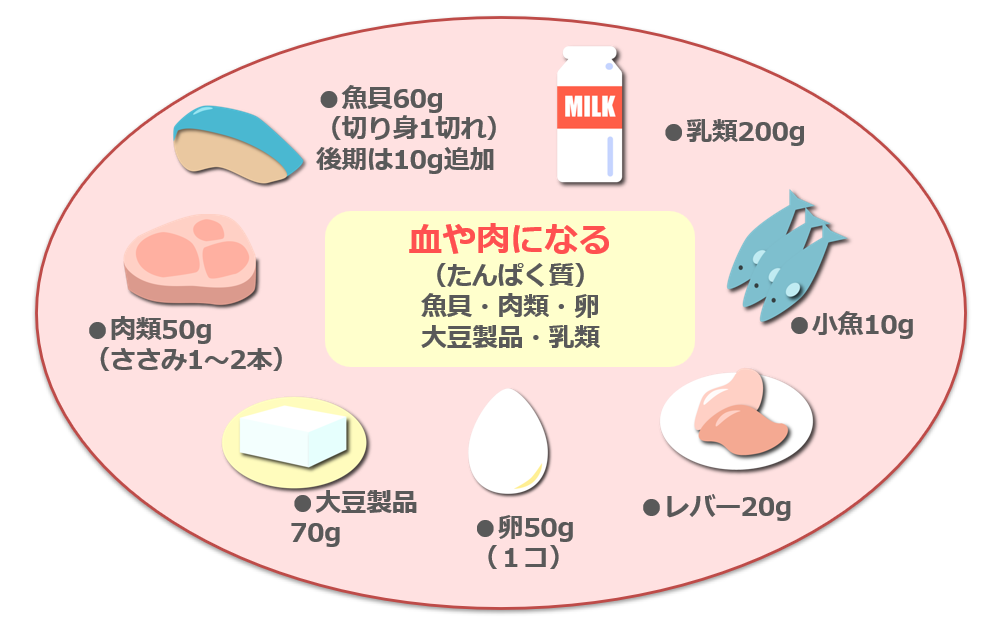

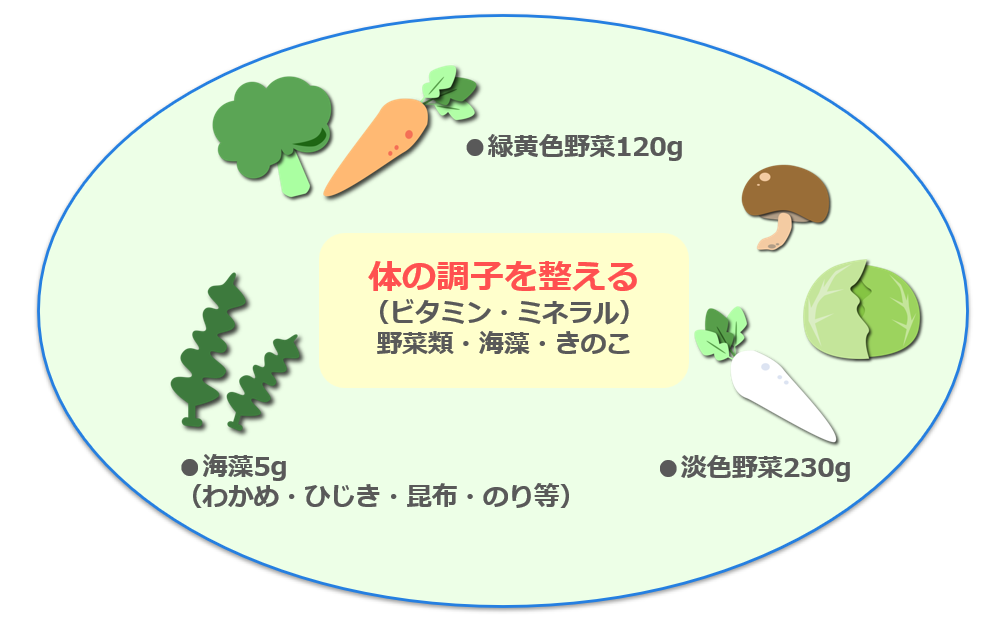

07規則正しく、バランスのとれた食事を

初期1800kcal 中期2000kcal

後期2200kcal

● 妊娠中だからといって何もしないでいると体力が衰えてきます。出産にはかなりの体力が必要ですから、体力維持と増進のため家事をしたり、近くの公園を散歩したりしましょう。

● 体が安定してくると、旅行したいという方も多いのですが、長時間の旅行は感心しません。もしするのなら、雑踏や行楽地を避け、ゆったりとした日程で計画しましょう。

● 水泳は出産のときの呼吸法の練習にもなり、妊婦に適した運動だといわれています。まず、医師に相談してから始めましょう。プールは妊婦水泳の心得のあるところをお選びください。

● 体力をつけるためといっても、スキー、スケート、テニス、バレーボール、ソフトボールなどのスポーツは妊娠中にはふさわしくありません。

1. 妊娠中は初期1800kcal、中期2000kcal、後期2200kcalを目安に

2. 栄養バランスを考えて

好きなものばかりでは栄養が偏ってしまいます。いろんな食品をまんべんなく食べましょう。

3. 塩分の取りすぎに注意

調理はなるべく薄味に。インスタント食品、加工食品には意外と塩分が多く含まれています。

4. 良質のたんぱく質を

5. 妊娠中は、650mgのカルシウムをとりましょう

6. 貧血予防のため、鉄分をしっかりと

妊娠中の貧血は主に鉄欠乏性のものです。鉄分の多い食品を十分にとりましょう。

7. 繊維の多いものを

便秘はまず毎日の食事で改善しましょう。

8. 甘いものを摂りすぎない

果物、間食、ジュース類のとりすぎは肥満の原因です。一日の分量を決めてとりましょう。

1ヶ月に1kg以上の急激な体重増加は難産や妊娠高血圧症候群につながります。バランスよく食べるために1日30品目を目指しましょう。そして自分の1日の食事量を把握しておきましょう。

1日約21.3mg必要

(1/4ケ50g)

6.5mg

(3切れ50g)

4.5mg

(中5株100g)

3.7mg

(むき身大4ケ80g)

2.9mg

(薄切り3枚100g)

2.2mg

(10ケ30g)

2.1mg

(切身1切れ50g)

2.0mg

(1/2丁140g)

2.0mg

(中2匹100g)

1.7mg

(1/2包50g)

1.7mg

(1ケ50g)

0.9mg

1日約650mg必要

● うす味料理を心がけましょう。

● みそ汁、スープなどの汁物は、具を多くして1日1杯程度にしましょう。

● うどんやラーメンの汁は飲まないようにしましょう。

● サラダには塩をかけないで、レモン風味でいただきましょう(天然の味を大切に)。

● 加工食品、インスタント食品のとりすぎはやめましょう。

● 自分でかけるしょうゆやソースを減らしましょう

08妊娠中のスタイル・身だしなみ

●マタニティウェア

出産用品は赤ちゃんのものとお母さんのものが必要です。お腹が大きくなってからでは大変なので、今から9ヶ月の終わりまでに少しずつ揃えていきましょう。

●化粧

妊娠中はスキンケアにポイントを置きましょう。ホルモンの関係でシミができやすくなったり、かぶれやすくなっています。化粧品を替えたり、外出時の直射日光は避け、ビタミンCを充分にとるようにしましょう。

●洗髪

お腹が大きくなってくると、洗髪が面倒になります。でも、頭皮は汗と皮脂で汚れがち。すっきりしたヘアスタイルで髪のお手入れを怠らず、清潔を保ちましょう。

●妊娠中のパーマやカラーリングについて

妊娠中のパーマや、カラーリングについては、赤ちゃんへの影響はほとんど心配ないと言われていますので、必ずしもいけないという訳ではありません。

しかし、妊娠3~4ヶ月頃までの、つわりのある時期では、施術時のニオイで気分不良になってしまったり、妊娠後期になってくるとお腹の張りがあって長時間の施術がお母さんの体の負担になるケースもありますので控えていただくようにご指導しております。

●入浴

妊娠中は新陳代謝が活発になり、汗をかきやすく皮膚も汚れやすくなるので、毎日お風呂に入りましょう。また、その際は、熱すぎるお風呂、長風呂は避けてください。