妊娠初期 1~4ヶ月

01分娩予定日の計算

分娩予定日を計算してみましょう

この時期の赤ちゃんはまだ、胎芽と呼ばれる小さな小さな生命。ほとんどの方が、妊娠したかどうか気づかないで過ごされたことでしょう。でも、おなかの中ではめざましい成長が始まっています。

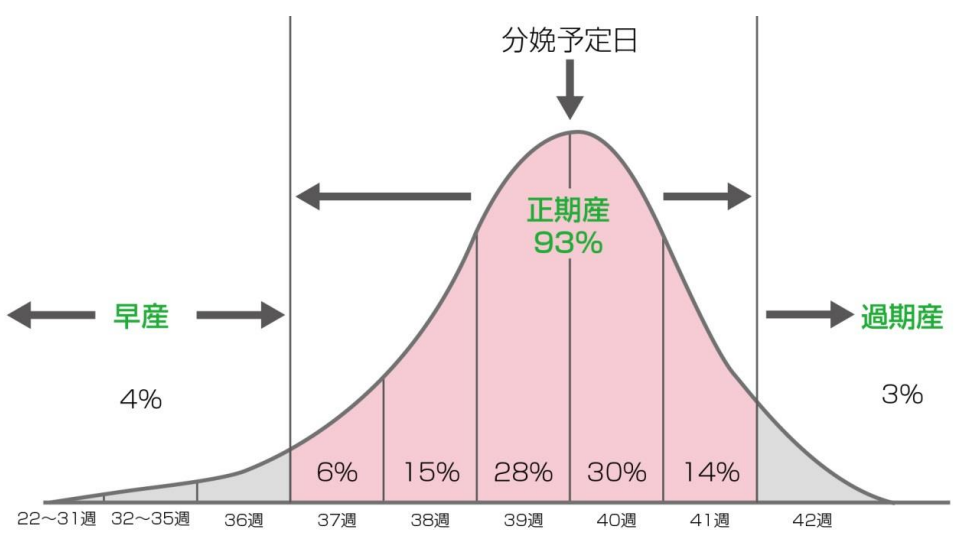

分娩予定日とは

最終月経第1日を0とし、翌日から1日目と数えて280日(40週0日)目が分娩予定日です。でも、これはあくまでも予定。その前3週間、後2週間の合わせて5週間内に生まれた場合を正期産といいます。この期間に90%以上の方が出産しています。

簡単に予定日を知る方法

最終月経の初日に7日を加え、月から3を引くか9を加えることで、およその予定日を知ることができます。

例)

最終月経 2月15日

+ 9 + 7

11月22日

妊娠とわかったら、母子健康手帳を

妊娠したのでは?と医師の診察を受けて、はっきりわかるのが2ヶ月目です。この時期から、つわり、乳房の変化など、妊娠の徴候があらわれてきます。

妊娠したことがはっきりしたら、各市町村の保健センター等に母子健康手帳をもらいに行きましょう。その際、必ず印鑑が必要ですので、お忘れなく。

母子健康手帳は

お母さんと赤ちゃんの健康を管理するための大切な記録です。妊娠中だけでなく、出産、産後の状態や子どもの生まれたときから小学校に入学するまでの健康状態を記入するようになっています。診察のときには必ず持参して、診察の結果を記入してもらいましょう。また、お母さんやお父さんが記入する欄もあるので、簡単な日記のかわりにもなって、子どもが大きくなったときの記念にもなりますね。ぜひ、お二人でよく読んだり、記入したりしてください。

経膣超音波検査で、より早くより精密な診断が可能に

妊娠4週中頃(2ヶ月のはじめ)には経腟エコー(腔の中に専用のプローブを入れて子宮の中を映す)で赤ちゃんを包んでいる小さな袋も見え、6週頃にもなれば赤ちゃんの心臓の拍動も確認出来ます。

02つわりについて

つわりは人によって様々です

2~4ヶ月頃に食欲減退、匂いに敏感になる、吐き気を催すなどの症状があります。つわりの時期、症状は人によって様々。同じ人でも妊娠のたびに違うこともあり、他の人と比べたり、前回と違うといって心配する必要はありません。

ラクな気分で過ごしましょう

つわりの時期は気分がすぐれず、イライラしがち。でも、心の持ち方でずいぶん軽減できます。好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、手芸を楽しむなど、上手に気分転換してのんびり過ごせるように工夫してみましょう。

食生活は気ままに

この頃はまだ、赤ちゃんも小さく「しっかり栄養をとらなくちゃ」と無理に食べることはありません。つわりがおさまれば食欲は自然に出てくるので、つわりの間は“好きなときに好きなものを好きなだけ”という気ままな気分で食べてみるのもいいことでしょう。

つわりをラクにするには

1.冷たいもの、酸っぱいものが効果的

●加熱したものは冷ましてから食べる

●甘いものより酸っぱいものを食べる

●酢の物、サラダなどの酸味の効いたものを献立に加える。

2.ベッドサイドに手軽にとれる食べ物を

空腹時に気分が悪くなることが多いため、気軽に食べられるクラッカーやフルーツなどをベッドサイドに置いておくのもいいでしょう。

3.便秘を予防して快適

●毎日規則的な排便習慣を心がける

●軽い仕事や運動をする

●繊維質の豊富な野菜をとる

●便秘が続くようなら医師に相談してみる

03妊娠による体の変化

妊娠すると、からだにいろいろ変化が起こります

まず、生理が止まります。病気ではないけれど、いつもとはちょっと違った感じ。変化があらわれてきます。初期、中期、後期、それぞれの変化を理解しておくと安心ですね。わからないこと、不安なことがあるとき、不快な症状がひどいときには気軽に医師や助産師に相談してみましょう。

妊娠初期

●生理が止まる。

●ムカムカする。

●体が熱っぽく、汗をかきやすい。

●お乳がはり、乳首が色づいてくる。

●ときどき頭痛がしたり、イライラしやすい。

●ときどき立ちくらみがする。

●尿が近くなる。

●便秘になりやすい。

妊娠中期

●おなかが目立ち始める。

●赤ちゃんの動きがわかるようになる。(個人差はありますが、妊娠16~20週頃)

●食欲が増してくる。

●お乳が出ることもある。

●妊娠線があらわれることもある。

妊娠後期

●おなかがますます大きくなる。

●胃がつかえる。

●あおむけに寝ると息苦しくなりやすい。

●痔になりやすい。

●尿が近くなる。

●お乳がでることもある。

●おりものが多くなりやすい。

04【3ヶ月目】妊娠中はこんなことに気をつけましょう

症状

下腹痛

激痛、継続的な場合は要注意。妊娠初期の下腹痛には流産、子宮外妊娠、卵巣腫大の疑いもあるため、医師の指示に従いましょう。

胃痛

つわりの時期には胃痛がおこりやすいもの。常用している薬があれば、医師薬剤師にご相談の上、飲んでみるのもよいでしょう。

おりもの

妊娠中はおりものが多くなりがちです。外陰部を清潔に保つために、入浴はまめに、下着は清潔なものを。

むくみ

妊娠後半のむくみは危険信号。塩分や過食に注意し、休養を十分にとることが大切。1週間に500g以上体重が増えたり、尿量が減ってきたら要注意です。

セキ

激しいセキは流産、早産を誘発する危険性があるので、カゼをひかないように注意することが大切です。

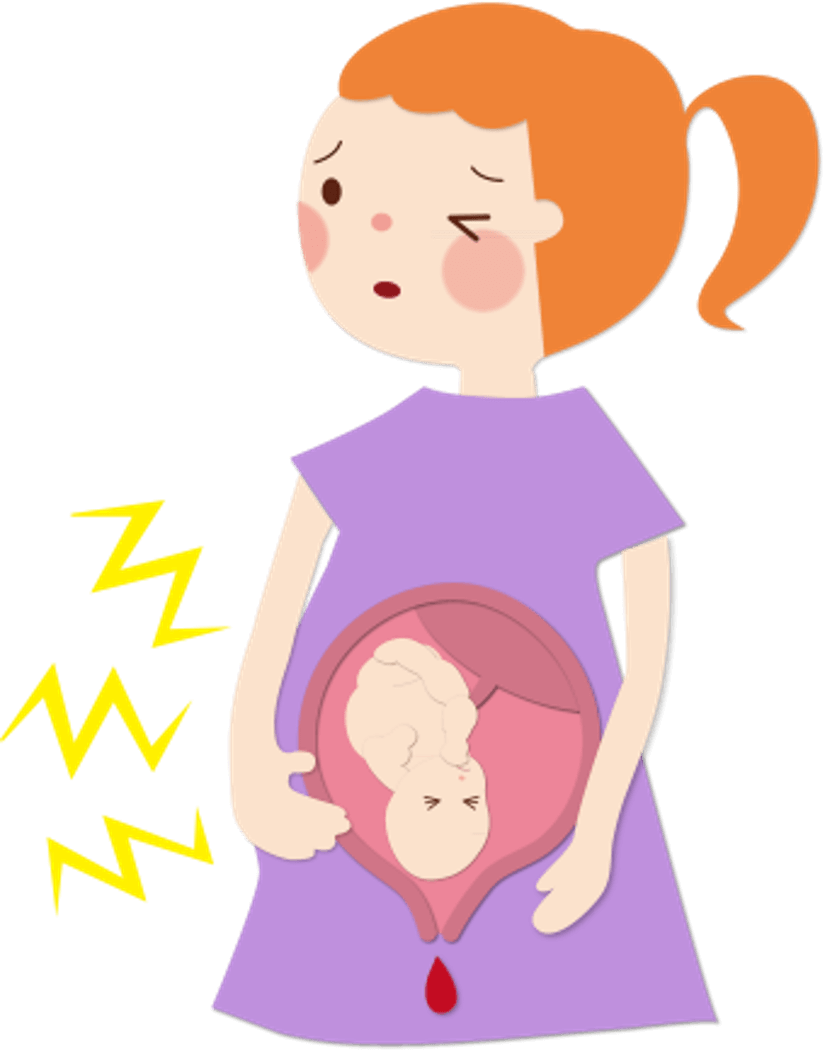

出血

妊娠初期の出血では流産や子宮外妊娠、胞状奇胎、後期の出血は早産や前置胎盤早期剥離が考えられます。いずれも放置しないことが大切です。

こむら返り

カルシウム不足が原因で起こる症状。乳製品、貝、海藻、小魚類など、カルシウムを多く含む食品をとると共に適度な運動をしましよう。砂糖のとりすぎにも注意。

腰痛、恥骨痛、肋骨痛

妊娠後期になるとおなかを支えるために姿勢がかわる。

赤ちゃんが骨格を形成するためにカルシウムを吸収する。

骨盤を作っているいくつかの骨のつなぎめがお産の準備のためにゆるんでくる。

こんなことが原因で腰痛などが起こりやすくなります。カルシウムを十分にとり、妊婦体操や運動で筋肉を強めておきましょう。

疾患

流産

妊娠初期ほど流産しやすいので気をつけましょう。

カゼ

カゼをひかないように休養をとる、人ごみを避けるなどの心がけが第一。おかしいなと思ったら早めに受診を。

膀胱炎・腎盂炎

尿意を感じたらすぐに排尿しましょう。この病気は再発しやすいので、治療後も水をたくさん摂るなど注意が必要です。

便秘

つわりと合併したり、大きくなった子宮の圧迫などで妊娠中は便秘しがち。規則正しい食生活と適当な運動を心がけ、毎日排便する習慣をつけましょう。

静脈瘤

妊娠中期以降はふくらはぎ、太もも、外陰部などに血液がたまって静脈が浮き出ることがあります。ときどき横になったり、足を高くして休むようにしましよう。

悪阻

つわりは妊娠の生理現象ですが、重症になり母体の衰弱がはげしい場合悪阻と呼び、治療が必要です。

カンジダ膣炎・トリコモナス膣炎

分娩までに治っていない場合は赤ちゃんに感染することもあります。妊娠中にきちんと治療を。

貧血

赤ちゃんは鉄分を母体から吸収するので、妊娠中は貧血気味になります。その結果、赤ちゃんの発育の妨げになったり、出産時には出血しやすく産後の回復を遅らせる原因ともなります。日頃から鉄分の多いものを。

05初期は特に流産が起こりやすいとき

妊娠初期はまだ、胎盤が未完成の状態で不安定な時期。特に10週頃までは流産の危険性が高く、14週頃から少しずつ安定してきます。妊娠された方の10%~15%余りが流産するという統計が出ていますが、これには様々な原因があります。

子宮の異常

頚管無力症 子宮筋腫 双角子宮 過去の中絶

胎児の原因

子宮内死亡 受精・着床の異常 胞状奇胎 奇形 染色体異常

その他の原因

下腹部の圧迫や刺激 ストレス 有害な薬品 たばこ 放射線 旅行

母体の病気

ホルモン異常 梅毒 風疹 外傷

こんな症状は赤信号

こんな症状が妊娠初期にあらわれると流産の心配があります。出血・痛みも少なく、程度の軽い方の多くは妊娠を継続できますが、出血が増え凝血を伴うときは止めようがないことも。変だなと感じたら無理をせず安静にして早めに診察を受けましょう。

心がけたいこと

流産するといけないからあれもダメ、これもダメと考えてしまいがちですが、今までの生活をガラリと変える必要はありません。ただ、過激な動作、旅行、過労などを避け、自分にあった生活をしましょう。以前に流産の経験のある人や流産を繰り返している人はとくに注意する必要があります。妊娠をできるだけ早く知り、予防対策をとっておくと効果的です。対策方法は人によって様々ですから医師に相談してみてください。特に、子宮頸管無力症などの場合は手術療法が効果的です。

06【4ヶ月目】体重の変化 マタニティライフ

体重の変化に注目しましょう

そろそろ、つわりがおさまってくる頃。気分もよくなり食欲も出てきます。体重も増えやすくなるため、栄養のバランスを考えながら食事をとりましょう。

妊娠中の体重増加は多くても1週間に500g位までが限度です。急に増えた場合はむくみなどの異常があることも考えられます。急激に体重が増えた方は、一度ご相談ください。栄養チェックをお受けいただいた上、軌道修正が必要です。安産へのパスポートに毎週の体重を記入して変化に気をつけましょう。

マタニティライフ

● 妊娠は病気ではありませんから、普段の生活をガラッと変えることはありません。リラックスして自分に合った規則正しい生活を。

● 職業をもっている方は早めに上司と相談して、これからの勤務で身体に負担がかかり過ぎることのないようにしましょう。

● 妊娠中の下着はからだをしめつけず、保温性のあるもの、いつも清潔なものを身につけましょう。

● 旅行、長距離ドライブは計画しないようにしましょう。

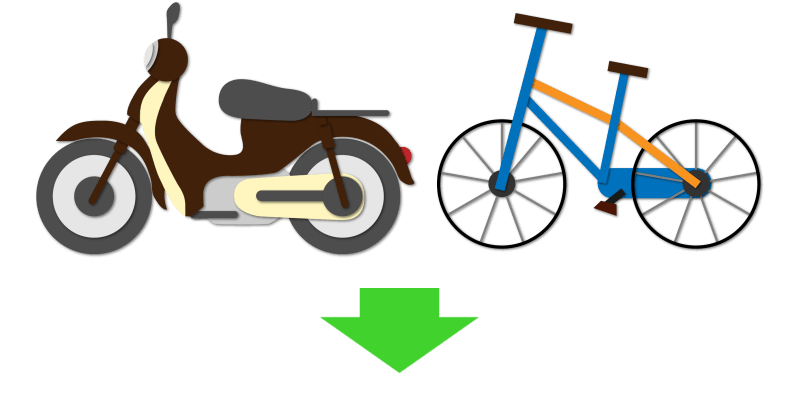

● 自転車やバイクはころぶと大変です。近いところなら、なるべく歩いて行く習慣をつけましょう。

● 薬は赤ちゃんに影響する恐れがあります。勝手に自分で判断せず、医師の指示に従って服用しましょう。

● 夫婦生活は赤ちゃんへの影響を考えて慎重に。腹部を圧迫しないよう、体位を工夫しましょう。

07妊娠中に注意したい感染症について

妊娠中の女性が感染症に罹るとお腹の赤ちゃんに何らかの影響(流早産や先天疾患、発育遅延など)が出る事があります。中でも深刻な影響を及ぼす可能性があるものとして

Toxoplasma(トキソプラズマ)

Others(梅毒等)

Rubella(風疹)

Cytomegalo(サイトメガロ)

Herpes(ヘルペス)

これらの頭文字をとって“TORCH(トーチ)症候群”と呼ばれています。

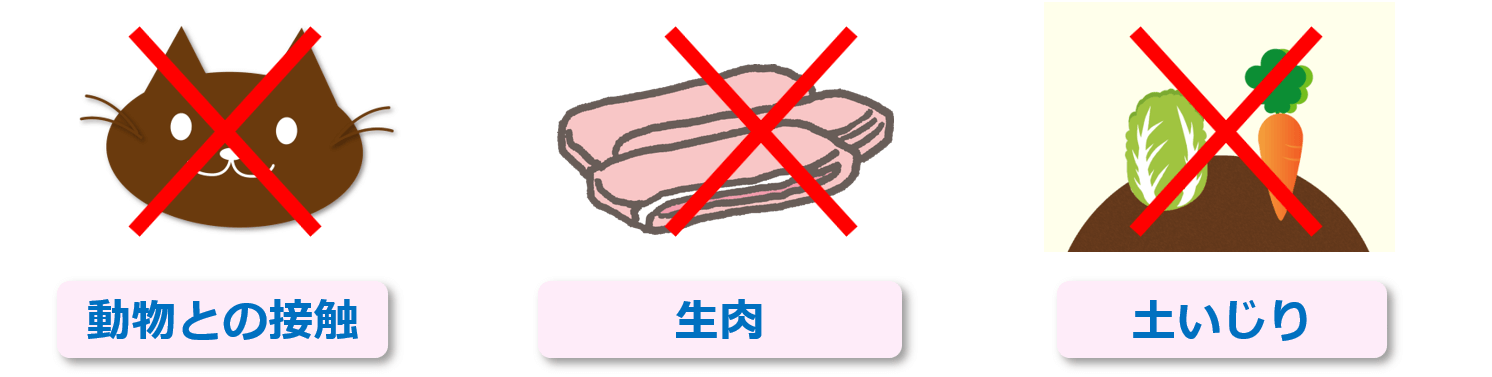

トキソプラズマは原虫(寄生虫)感染で、動物(主にネコ)との接触、生肉、ガーデニングなどの土いじりなどで感染します。通常は感染しても症状はなく全く問題がありまんが、妊娠中に初めて感染するとお腹の赤ちゃんに感染し、流早産や胎児水頭症などの原因となる事があります。

母子保健法で妊娠中に検査を行う事を定められた感染症です。妊娠中の感染でお腹の赤ちゃんに感染する事がありますが、早期発見の場合は投薬治療が有効です。

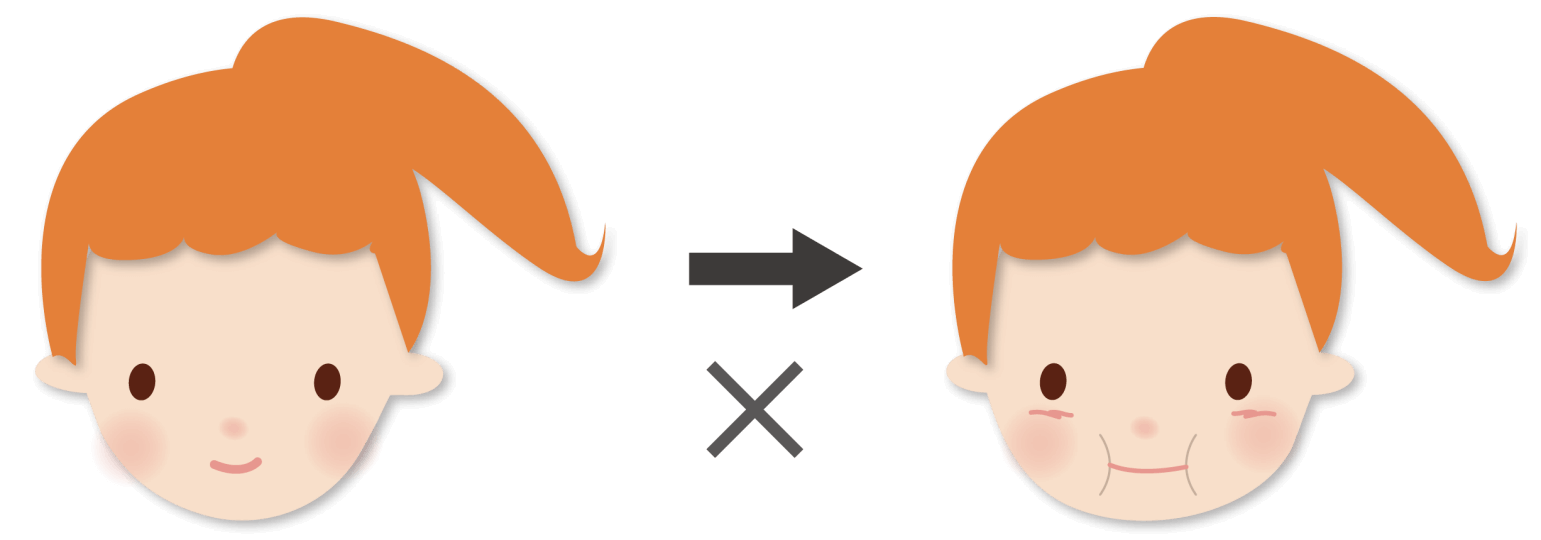

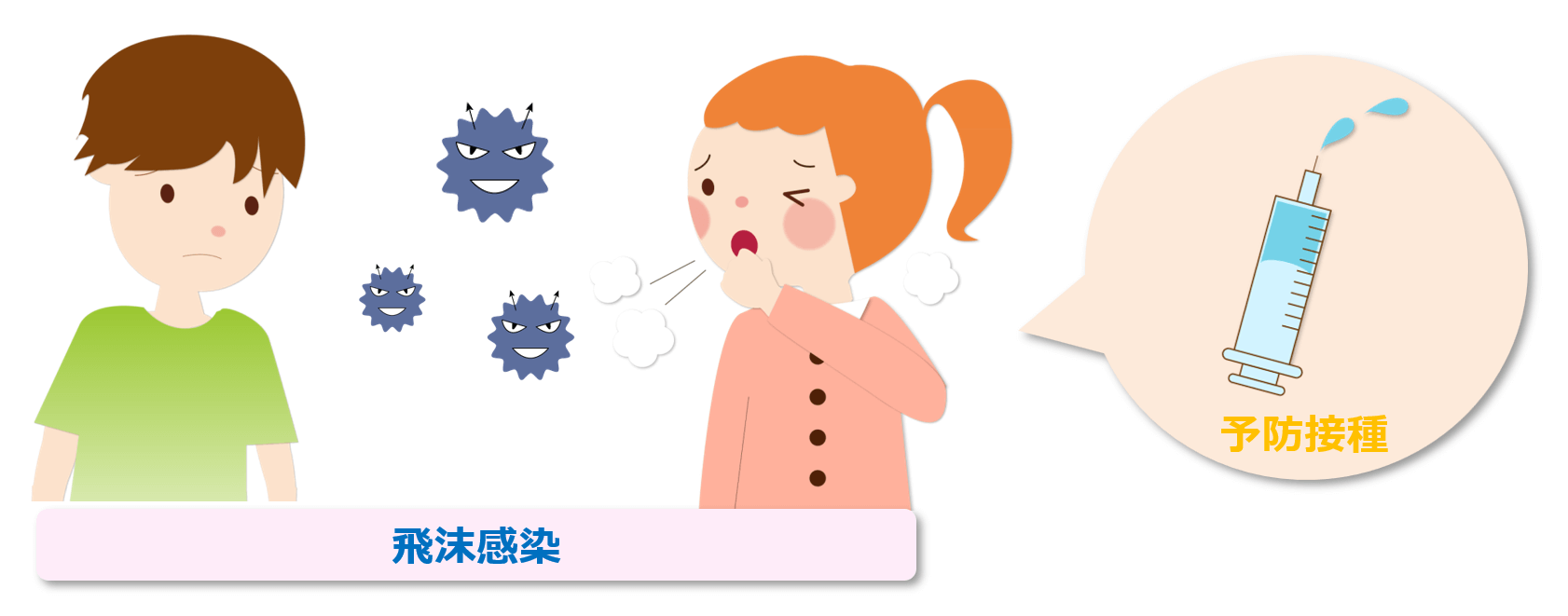

風疹は唾液などの飛沫で感染する病気です。妊娠中(特に妊娠初期)の感染でお腹の赤ちゃんに先天性の異常を及ぼす事があります。ほとんどの人は予防接種を受けているため免疫がありますが、最近では免疫のない人が増え、風疹が流行しています。

感染したことがなく予防接種を受けていない人は、妊娠前の予防接種およびご主人(パートナー)の予防接種もおすすめしています。

以前に比べ最近では、妊娠中に初めて感染するケースがしばしば見られるようになったと言われています。上のお子さんから感染する事が多く、唾液や尿が原因になる事が多いようです。ですから上のお子さんのおむつ交換時などの後には十分な手洗いやうがい、消毒を徹底する事が肝要です。

お腹の赤ちゃんに感染が及ぶ事はまれですが、出産時に産道で感染してしまう事があります。ですから出産直前に症状が出れば、帝王切開の適応となります。

いずれの感染症も妊娠中に感染しないように注意が必要になります。具体的には

● うがいの励行と手洗いの徹底(特に動物との接触後やおむつ交換の後など)

● ペットのトイレを掃除、土いじりをする時には手袋をつける

● 生肉は食べないようにする

● 人混みへの外出は控えるようにする

● マスクの着用を心がける

などの心がけが大切です。

また、サイトメガロウイルスやヘルペスは1度感染すると再発する事もあり、その時、まれに赤ちゃんへ感染する事もあります。

ストレスや疲労、睡眠不足、風邪などで体調が悪い時などに再発しやすいので、体調管理にも十分注意しましょう。

これらの感染症は血液検査等で感染の既往や可能性を推測する事もできますが、結果の解釈が困難な場合もあります。

気になる方は担当医によくご相談ください。

08薬に関すること

薬の服用については自分の判断で服用したり中止したりせずに必ず主治医に相談しましょう!

●サプリメントや漢方薬なども影響があるものもあります。

●湿布剤や塗り薬にも使用しないほうがよい成分を含む薬剤があります。

●他科へ受診の際は、妊娠していることを必ず医師に告げましょう。

妊娠と薬について

何事もなく妊娠期間をすごされた方でも先天的な異常は、3%(100人に3人くらい)の割合であると言われています。

お薬が原因の奇形は全ての奇形(100人に3人)の約1%と推測されています。つまり10000人に2人(0.02%)になります。非常に少ないのですが、人での安全性を確かめる事ができないため、安全であると言い切れないのです。

妊娠初期時の薬の影響

| 妊娠月数 | 1ヶ月 (0週0日~3週6日) 最終月経の開始日を0週0日とする |

|||

|---|---|---|---|---|

| 週数 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 影響度 | (受精)無影響期 | |||

| 児の発育 | 細胞の増殖 | |||

| 基本的に薬の影響はないといわれています | ||||

| 妊娠月数 | 2ヶ月 (4週0日~7週6日) |

3ヶ月 (8週0日~11週6日) |

4ヶ月 (12週0日~15週6日) |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 週数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 影響度 | 絶対過敏期 | 相対過敏期 | ||||||||||

| 児の発育 | 器官の形成 中枢神経、心臓、消化器、四肢など 重要臓器が発生・分化し 基本的な形が完成します |

|||||||||||

| この時期に多い質問 Q:妊娠に気づかないで市販の薬を飲んだのですが、大丈夫? A:妊娠に気づかないまま市販のカゼ薬や鎮痛剤を飲んでしまうケースがとても多い時期です。 妊娠の可能性があるときは薬の服用は慎重であるべきですが、飲んでしまった場合でも市販薬の通常の服用で問題になるような事は少ないのですが心配な場合は薬剤師にご相談ください。 |

||||||||||||

妊娠中期・後期時の薬の影響

| 中期 | 後期 | |||||

| 妊娠月数 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |

| 影響度 | 胎児毒性期 | |||||

| 児の発育 | 体の成長、機能的発達 | |||||

|

■奇形の心配はほぼありませんがなるべく、安全な薬(新薬ではなく、これまで妊婦も使用した実績のある薬)が処方されます。 ■妊娠後期の解熱・鎮痛剤は注意が必要です。 ■胎児毒性(ほとんどの薬は胎盤を通過して胎児にも影響を与えますが、胎児の成長に大きく影響する場合を胎児毒性といいます。)は妊娠初期よりも後期から分娩に近いほど影響がでやすい薬もあります。 |

||||||

授乳と薬について

母乳には多くのメリットがありますが、お母さんがお薬を使用している場合は、母乳を赤ちゃんにあげて良いのか?赤ちゃんへの影響が気になります。

お母さんがお薬を使用すると、ほとんどの種類のお薬は母乳中に移行するといわれています。

でも、ほとんどのお薬は、「母乳中に移行はするが、その量は非常に少ない」ことが知られています。

ですから、お薬を飲んでいるお母さんが、必ずしも母乳をあげることを諦めなくてはいけないわけではないですし、また母乳をあげるために必ずしもお薬をやめる必要があるわけではありません。

個々のお薬についての十分な情報をもとに、医師や薬剤師と相談しながら決めていくことが大切です。

授乳と薬についてのQ&A

Q.服用した医薬品は何でも母乳に移行するの?

A.ほとんどの薬剤は、母乳に移行することが知られていますが、その量は母親の投与量の1%未満とされています。

従って、母乳をとおして赤ちゃんに害がでる可能性は低いと考えられます。

Q.お薬を飲んだあとは何時間くらいすれば授乳してもよいのでしょうか?

A.時間を空けられるのであればより長いほうが薬の影響は少なくなります。

しかし、そういうわけにはいきませんので、お母さんの体内でお薬の血中濃度の高くなる時を避けるため、

《授乳の直後にお薬を飲む》

《赤ちゃんの最も長い睡眠の前にお薬を飲む》

《人工乳や離乳食と併用の場合はお薬を飲んだ後はそちらを利用する》

などの方法があります。

Q.授乳中の場合は?

A.お母様の病気の治療にお薬が必要な場合もあります。

医師は授乳していることがわかれば、できるだけ安全な薬を選んで処方しますので、ほとんどの場合授乳を続けられますが、生後まもない時期や、お薬の種類によっては授乳を中止するよう指導される場合があります。

医師には授乳中であることを必ず伝えて相談しましょう。

薬の害を心配しすぎて自分だけの判断で母乳を中断しないようにしましょう。