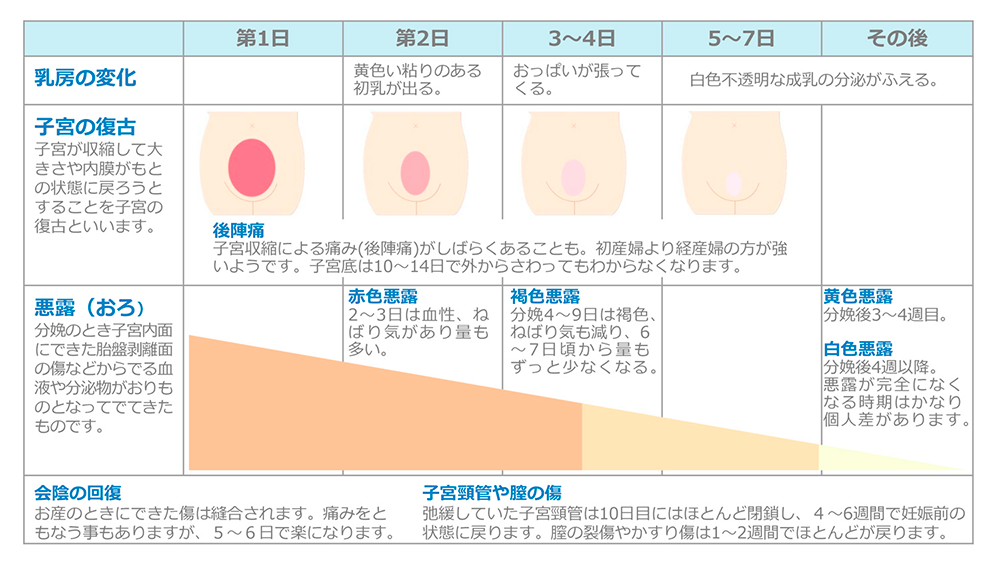

01産後のからだの変化

妊娠、出産によって変化したからだが、もとに戻るには、およそ6~8週間かかります。この時期を産褥期と呼んでいます。からだのさまざまな変化を知っておいて、“休め”と“動け”をうまくとりまぜ、マイペースで生活しましょう。

02退院後の生活

●寝床はそのままで、疲れたらすぐ床につけるようにしておきましょう。

●シャワーを浴びて体を清潔にしましょう。

●炊事、掃除、洗たくはなるべく家族の方に協力をお願いしましょう。

●テレビ、新聞、読書、インターネット、スマホは疲れない程度に。

●2週間健診を受けましょう。

●洗たく、掃除、炊事など家のことを少しずつはじめ、体を慣らしていきましょう。

●赤ちゃんが寝ているときに一緒に横になり、昼寝をして体を休めましょう。

●産褥体操は退院後も数週間続けて行うようにしましょう。

●特に異常がなければ3週間目の終わりに床上げができます。

●長時間の立ち仕事はまだ控えましょう。

●日常の家事は体調に合わせて行ってもよいでしょう。疲れたら無理をせず、手を休めて休息をとるように。

●遠出の外出はまだ控えましょう。

●1ヶ月健診を受けましょう。

●産後6週間たって経過が順調なら、職場に復帰してもよいでしょう。

●性生活は再開してもよいでしょう。

●長時間の外出で疲れないように注意。

爪は短く切って、手洗いをよくしましょう。外陰部はきれいに保ちましょう。

シャワーは長く浴びると出血や疲労の原因になりますから短時間で。湯舟につかる入浴は、1ヶ月健診で許可をもらってからにしましょう。

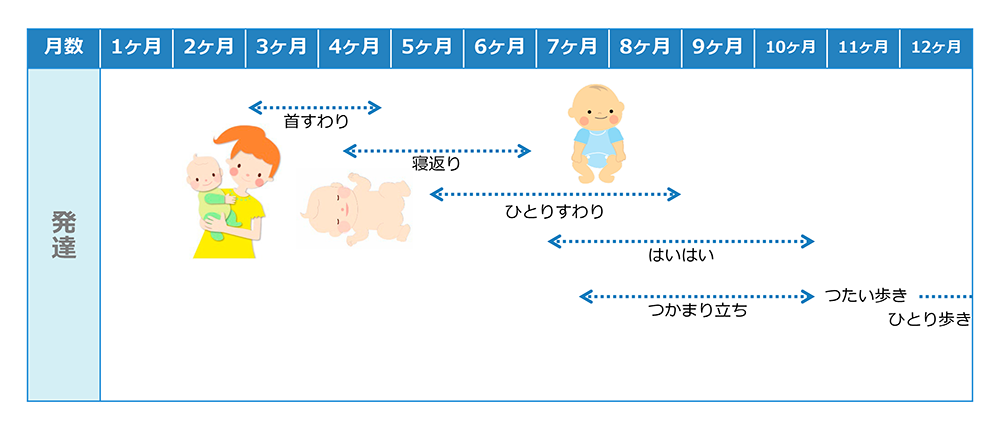

03赤ちゃんカレンダー

赤ちゃんの発達

育児のポイント

見たい月数のタブをタップしてください

● 首が安定する迄はおんぶひもの使用をできるだけ避けましょう。

● 赤ちゃんのペースに合わせた生活をしましょう。

● 清潔にしましょう。

● 入浴は一番湯を利用し、大人と一緒でも構いません。長湯は避けましょう。

• 石けんを使い、顔や頭も洗いましょう。

• あかのたまりやすい首やおしりなどを重点的に洗いましょう。

• 水分が残らないよう、乾いたタオルでよく拭きとりましょう。

• ベビーパウダー(シッカロール)は必要ありません。

● 外気浴をはじめましょう。

• 天気のよい日を利用して1日2~3分からはじめ、慣れてくれば1日30分以上でもよいでしょう。

• 感染を防ぐために人ごみの外出は避けましょう。

● 予防接種をうけましょう。

• 2ヶ月を過ぎたらいろいろな病気にかかりやすくなります。

● できるだけ話しかけたり、赤ちゃんの相手をしましょう。

● 散歩について

• 皮膚や鼻、のどの粘膜を上部にし風邪などにかかりにくくなります。また赤ちゃんの気分を落ち着かせる、食欲を増す、夜間よく眠れるようになるなどの効果もあります。

• 1日1~2回、30分~1時間は外に出ましょう。

● 衣類は自由に動けるように上下別々のものがよいでしょう。

● おもちゃについて

• おもちゃは赤ちゃんの発達を伸ばします。時期に合ったものを選びましょう。

• 音の出るもの、はっきりした色柄のもの、にぎりやすい大きさがこの時期には適しています。

● 早寝早起きをして生活のリズムを整えましょう。

● 運動量が増えることにより発汗も多くなるので吸湿性に富み、動きやすい衣類を選びましょう。

● 部屋を片付けて広いスペースで自由な動きが出来るようにしましょう。

(歩行器は使わないようにしましょう。食事の時ラックに短時間座らせるのは構いません)

● 毎日の戸外遊び(散歩)を続けましょう。

● おもちゃを与えすぎないようにし、また、口に入れても安全なものを選びましょう。

● 誤飲、転落等の予期しない事故が増えますので注意しましょう。

● 事故防止について

• 好奇心旺盛でいたずら好きです。やけど、転倒、転落、誤飲に注意しましょう。

● 言葉によるしつけを始めましょう。

• 家族で禁止することの判断基準を話し合い、“いけません”を頻回に使わないようにしましょう。

● 絵や音楽にも親しませましょう。

• 玩具、絵本、テレビは与えるだけでなく 一緒に楽しみ遊んであげましょう。

● 戸外での遊びを充分にし、友達づくりにも積極的にしましょう。

04産後に起こりやすい病気

子宮収縮が緩慢でなかなか元に戻らず血性悪露が続きます。鮮血の悪露がいつまでも続いたり、血の塊が出たりする場合は早めに診断を受けましょう。

外陰部は清潔にし、尿をためないように。残尿感や痛みがあったり発熱、腰から脇にかけての痛みがあるときは受診するようにしましょう。

乳腺炎は母乳が乳管内にたまったために乳腺が腫れて痛む場合と乳頭からの感染で起こる場合があります。予防のため乳汁のうっ滞、高カロリー高脂肪食を避け、乳頭を清潔にし、キズつけないように心がけましょう。しこりができる、赤くなって痛む、高熱が出るなどの症状が出たらすぐに受診してください。

分娩時に恥骨が押し広げられるために起こります。安静にして治療すれば、痛みも取れ、しだいによくなります。

分娩時のいきみで痔や脱肛になりやすくなります。便秘や下痢で悪化することもあるので、繊維の多い食事を心がけ、足浴やソックスなどで下半身を冷やさないようにしましよう。

妊娠高血圧症候群(旧名:妊娠中毒症)が産後も続くことがあります。完治しておかないと次の妊娠でも再発しやすいので定期検診を受け、食事や生活に注意しましょう。

分娩時にできた軟産道のキズから細菌感染を起こし、発熱、悪露の異常などの症状が起こります。産褥期は手や外陰部をいつも清潔に。

ホルモンのバランスの変化により、妊娠中や産褥3~10日に起こります。症状は、涙もろさ・イライラする・不安感・集中力低下・不眠などの一過性の抑うつ状態です。症状は軽度で2週間ほどで消失します。

マタニティブルーの症状が悪化すると、産後うつ病に移行することがあります。多くは産褥1ヶ月以内に発症します。「気持ちが落ち込む」「眠れない」「食欲がない」「楽しみがない」などの症状があらわれます。気になる症状がある場合は、早めに相談をしましょう。

05静脈血栓症にご注意

下肢や骨盤内の静脈内に血栓(血液の塊)ができ、ひどくなると血液の流れを止めたり、時には肺塞栓という怖い病気を引き起こすこともあります。欧米では妊産婦死亡の最大原因になっており日本でも欧米化する食生活などで問題視されています。

産後や帝王切開の後は、血液が固まりやすくなる上子宮による血管の圧迫や障害、安静のしすぎ、などで血栓を形成しやすい状態になります。特に静脈瘤がある方はこの病気を起こしやすく高齢、肥満、脱水があるとより注意が必要です。帝王切開の後に起こりやすいので、当日から下肢の運動を心がけてください。

□表在性静脈血栓・・・ふくらはぎや大腿の表面の静脈が赤く腫れる症状。治療後、数日でラクになります。

□深在性静脈血栓・・・大腿内側(特に左側)に突然引きつるような痛みを感じ足全体が腫れあがり、歩行障害を起こします。この場合は肺塞栓の危険があり治療にも数週間かかります。

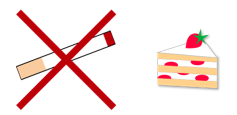

1.脂肪の取り過ぎに注意

2.タバコはやめる

3.きつい下着類を避け、ゆったりしたものを着用する

4.下肢のマッサージや適度な運動(産褥体操も含む)で血液の循環を促進する

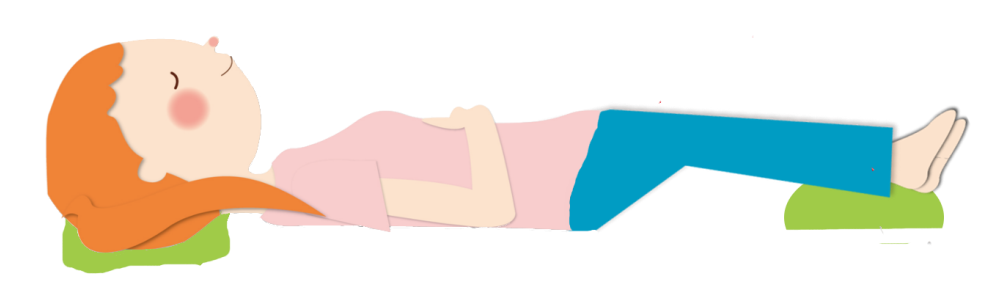

5.心臓より15cm足を高くして寝る

※当院では上記の注意を励行し手術後には早期離床、マッサージ器の積極使用を、症状がある方には抗凝固剤点滴療法を心がけています。

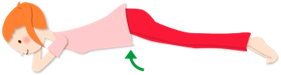

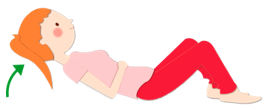

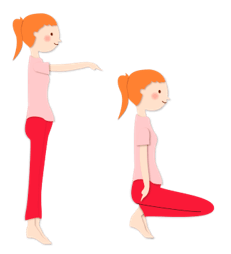

06産褥体操

産褥期の心身の回復や肥満防止のために、産後1日目から産褥体操をはじめましょう。

最初は軽い運動からはじめ、徐々に運動の程度を高め、回数も増やしていきます。身軽な服装で無理をせず、マイペースで毎日習慣づけることが第一。できれば3ヶ月、少なくとも4~6週間は続けるようにしてください。尿もれや子宮が下がるのを防ぐために、腹筋、肛門、膣の引き締めをしましよう。

● 分娩時にのびた腹壁や骨盤底筋の回復を速やかにする。

● 血液の循環をよくし、静脈内のうっ血や血栓を防ぐ。

● 悪露の排出、子宮の回復を早める

● 靱帯を強め、関節の屈曲性を増す

● 筋肉の痛みをとり、疲労を回復させる

● 内臓下垂を予防し、便秘にならないようにする

1. あおむけに寝て、胸に手をあて、息をゆっくり吸ったり吐いたりする。(胸式呼吸)

2. こんどはお腹に手をあて、息をゆっくり吸ったり吐いたりする。(腹式呼吸)

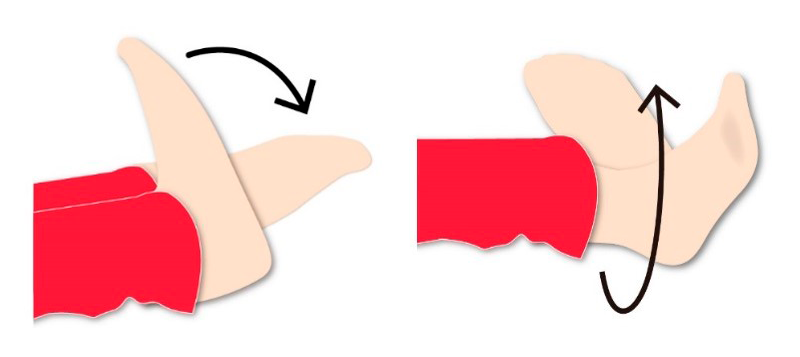

1. 左右の足首に力を入れ、交互に曲げたり伸ばしたりする。

2. 左右の足の指だけ曲げたり伸ばしたりする。

3. 左右交互に、足首の関節をくるくる回転させる。

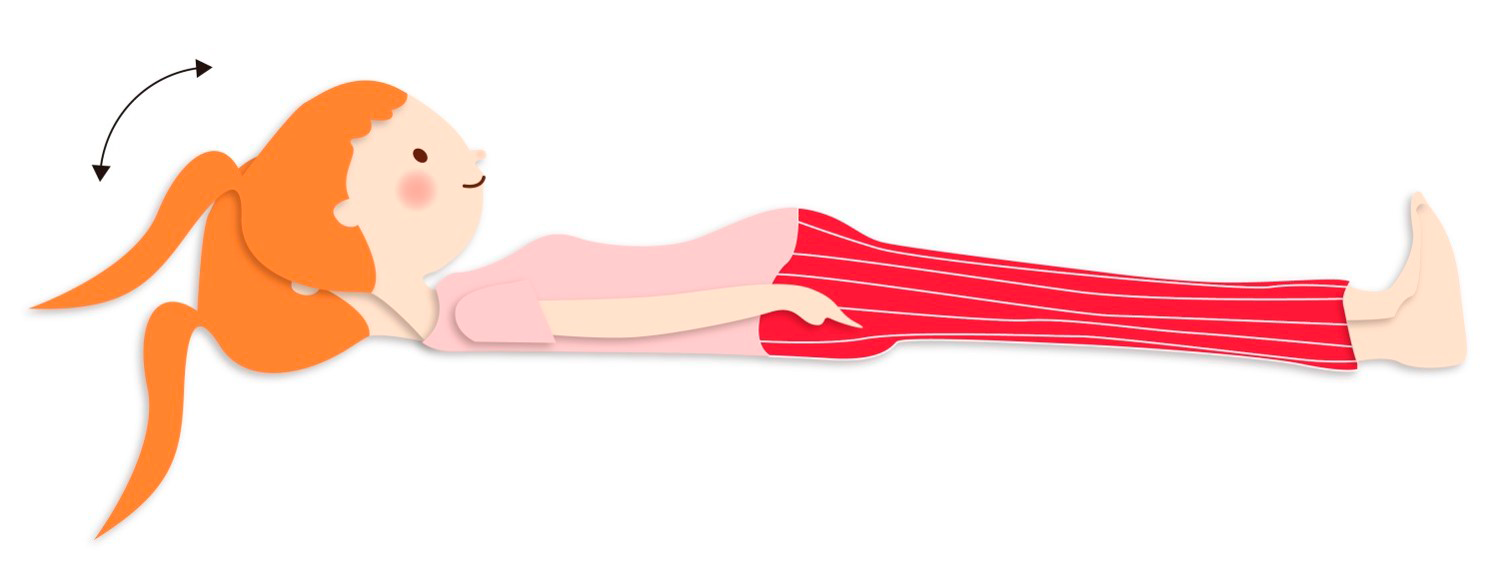

息を吸いながら頭を起こして一呼吸止め、息を吐きながらゆっくり頭をさげていく。(ひざを曲げない)

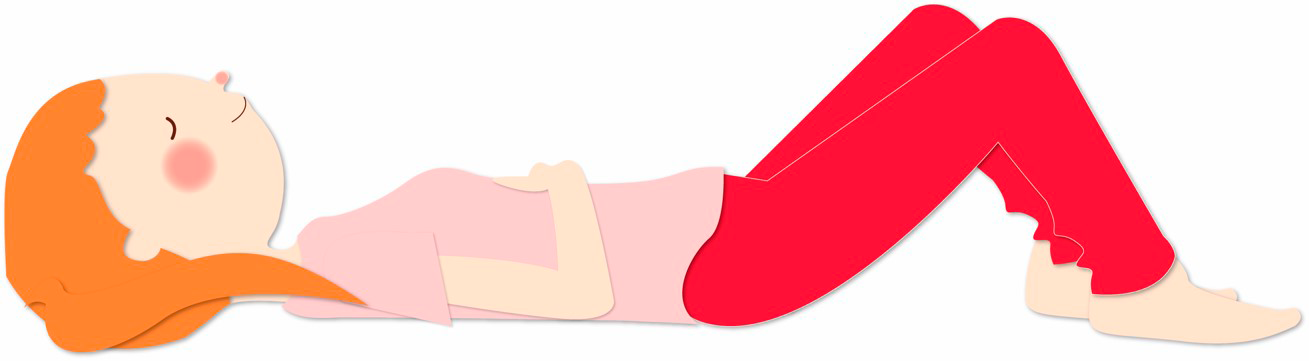

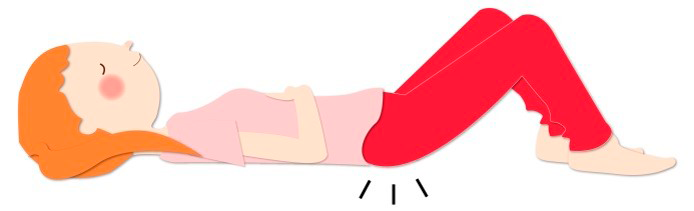

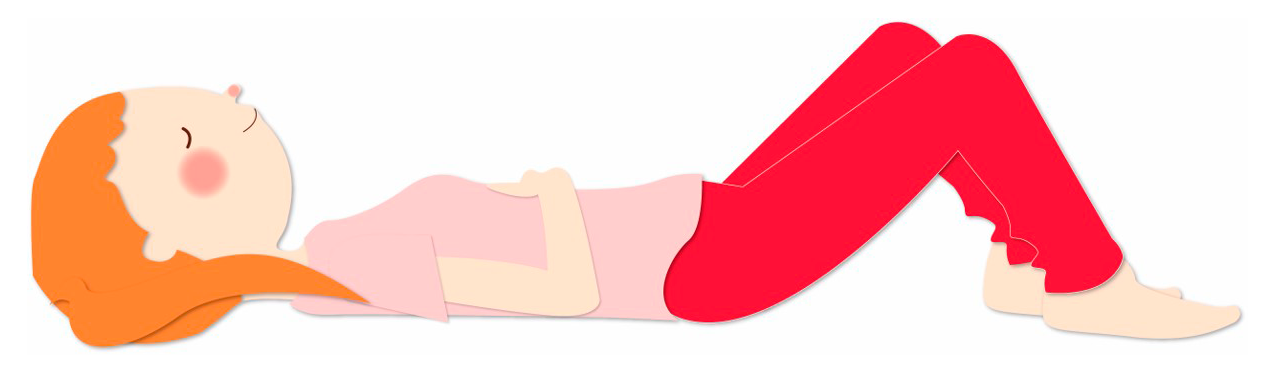

あおむけに寝てお腹に手をおく。ひざを立てて、肛門をしめたりゆるめたりする。

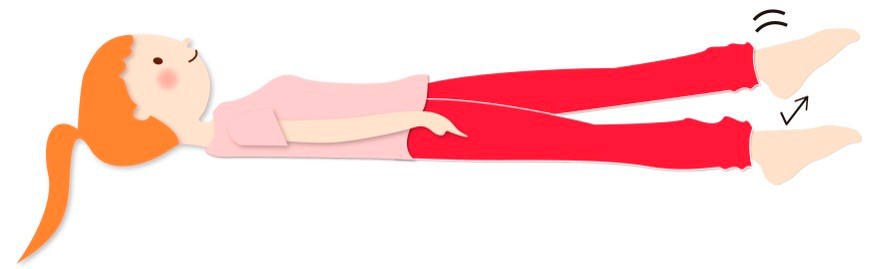

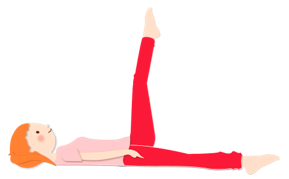

あおむけに寝て手足を伸ばし、足を左右交互にあげさげする。(下腹部に力が入るので無理のないように)

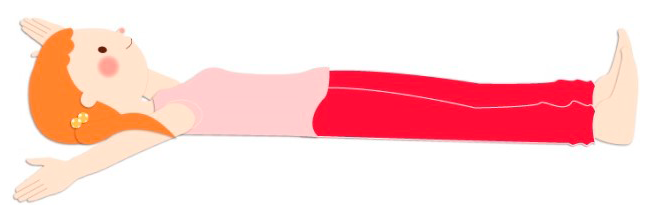

1. あおむけに寝た状態で、手のひらを上にして両手を左右いっぱいに開く。

2. 開けた手をそのまま真上にあげていき、力を入れて手のひらを合わせる。(ひじを曲げない)

あおむけに寝て、片ひざを立てる。反対側の手をまっすぐあげながら、首を左右に曲げる。

1. 手足を伸ばしてあおむけに寝る。片足を体と直角になるよう、垂直に立てる。(左右交互に)

2. 片足を上げた状態で、もう片方の足もそろえるようにあげる

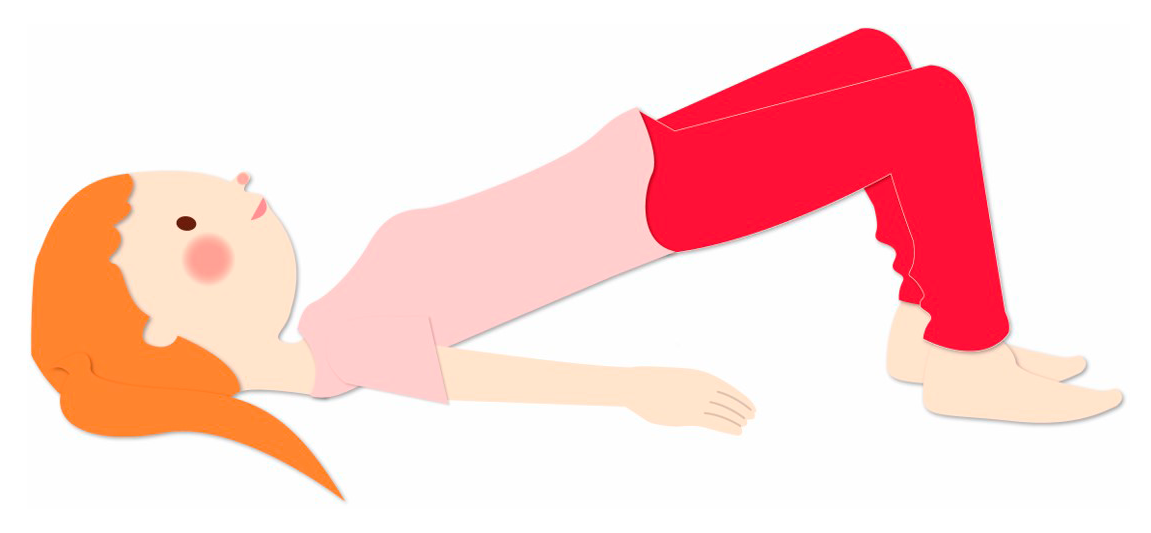

あおむけに寝て、両手を体の脇に伸ばし、ひざを立てる。腰に力を入れて、息を吸いながら上に伸ばすようにあげ、息を吐きながらさげる。

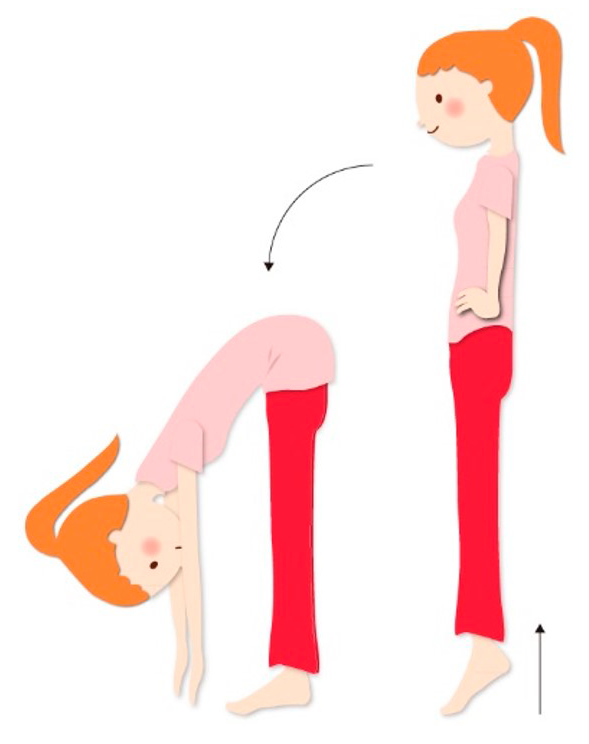

まっすぐに立ち、手のひらが足首につくまで上半身を前に倒していき、頭をひざにつける。

うつぶせに寝て、両手を前で組み軽く両足を開く。息を吸いながら、両ひざをひきよせあげるようにして、思い切り腰を高くあげる。

1. あおむけに寝て、胸元で軽く手を組んでのせる。ひざをつけたままで軽く立て、頭を持ち上げる。

2.うつぶせに寝て、両手は体にそわせて頭と両足を持ちあげて体をそらせ、一呼吸おいておろす。

つま先で直立し、両手を肩と水平になるように前にまっすぐ伸ばす。かかとをあげたまま、手を両脇にさげながら、ゆっくり腰を落としていく。(お尻がかかとにつくまで)

両足を投げ出してすわり、いっぱいに開く。両手を左右水平に伸ばして正面を見る。上半身を左右交互に思いきりねじる。

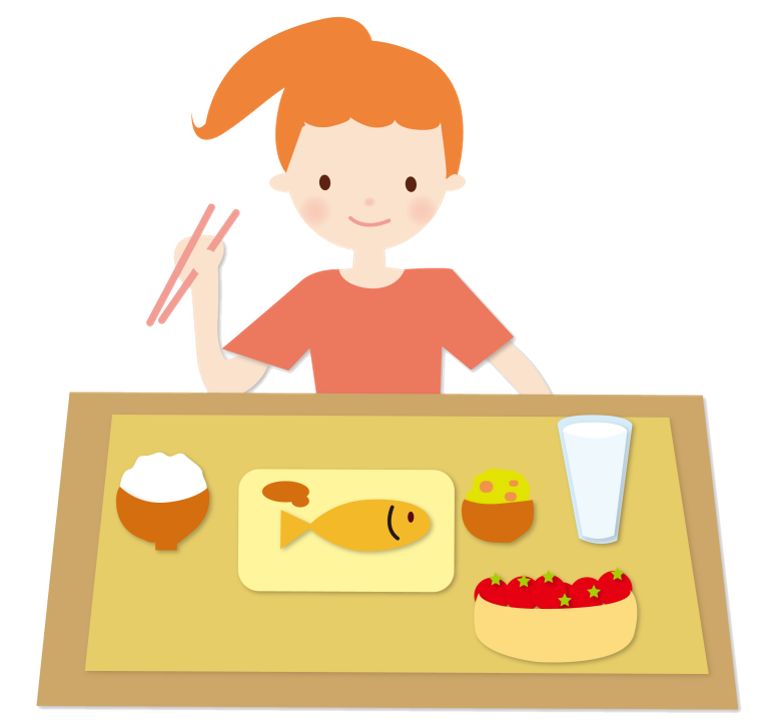

07授乳期の食生活

授乳期、母親の栄養は母乳となって、赤ちゃんの栄養となります。お母さんも、育児や家事で大変なときですが、赤ちゃんのためにもお母さんのためにも食事には気をつけて、栄養をバランスよく十分にとりましょう。とくに、たんぱく質、無機質(カルシウム、鉄分)、ビタミン類が不足しないように心がけます。

卵、魚貝類、牛乳、乳製品、肉類、豆製品

● 母体の栄養、赤ちゃんの発育に重要。

● 必須アミノ酸の豊富な良質のたんぱく質を十分に。

うなぎ、牛レバー、魚肉ソーセージ、ベーコン、乳製品、卵、セロリ、納豆、かぶら菜、グリーンアスパラ

● 発育ビタミンとも呼ばれ、発育の盛んな乳児にとくに必要。

牛乳、魚類、海藻

● カルシウムは骨格形成、血液凝固に影響。

● カルシウムの補給に関して牛乳は毎日の食生活に。

野菜、くだもの

● 感染に対する抵抗力の増強。

● 歯肉炎、う歯、骨脆弱の予防、妊娠中毒症の予防。

● 母乳中に失われるので多めにとる。

うなぎ、肉(牛、豚、鶏のレバー)、緑黄色野菜

● 赤ちゃんの発育、特に眼の健康に必要

豆類(納豆に多い)

● 血液凝固に影響する。

● 母乳中にはビタミンKが少ないので、多くとる。

うなぎ、強化米、肉(うずら、豚もも、かた肉、ロース)、プレスハム、えのき、しいたけ

● 妊娠中毒症の予防に効果的

● 便通、食欲、消化機能を整える。

穀類、いも類

● 安価なエネルギー源だが肥満の原因にもなるので注意。

● 砂糖のとりすぎはビタミンB1の不足を招きやすい。

● 繊維質は便秘に効果的。

葉酸は、妊娠前に摂取すると赤ちゃんの中枢神経系の元(神経管)が上手く作れない神経管閉鎖障害や神経管の下部に問題が発生する「二分脊椎」と呼ばれるもののリスクを70%近くも低減できると言われています。また、葉酸が不足すると、赤血球の生成が上手く行かないばかりか、酸素を運ぶ力が劣った悪い赤血球が生まれてしまい、貧血になりやすくなりますので、葉酸の摂取は貧血予防にも役立ちます。緑黄色野菜・大豆等に多く含まれています。

成人女性のエネルギー所要量は1日1,700kcal~1,750kcal。退院してからは育児で運動量もふえ、赤ちゃんに母乳をあげるために、350kcalのエネルギーをプラスします。

すぐにおなかのすく時期ですが、食欲につられて食べてばかりいると、肥満の原因になるので要注意です。バランスのとれた食事をとりましょう。塩分は控え目に。半年を目安に元の体重に戻るように、コントロールしましよう。

| 成人女性 | 授乳時 | |

|---|---|---|

| エネルギー | 1,700kcal~1,750kcal | 2,150kcal~2,200kcal |

| たんぱく質 | 50g | 70g |

| 脂肪 | 45~50g | 60g |

| カルシウム | 650mg | 650mg |

| 鉄分 | 10.5mg | 9mg |

| ビタミンA | 650~700μg | 1100~1150μg |

| ビタミンB1 | 1.1mg | 1.3mg |

| ビタミンB2 | 1.2mg | 1.6mg |

| ビタミンC | 100mg | 150mg |

| ビタミンD | 5.5μg | 8.0μg |

スライス

チーズ1.5枚

36g

スキムミルク

大さじ3杯

20g

ヨーグルト

190g

08バランスのとれたメニュー

どんな栄養をどれくらいとればいいのか分かっても、具体的にどんなメニューにすればいいのかしらと思っていませんか?ここでは、退院後の参考メニュー(全て2,200kcal)をご紹介します。退院後もバランスのとれた食事を心がけましょう。

※退院したら2,200キロカロリーくらいとるようにしましよう(年令や体調によって少しずつ摂取量の違いがあります)

出産を無事に終えても、体重増加が激しい方は産後も食事制限が必要となります。

・トースト

・牛乳

・スクランブルエッグ

・生野菜添え

・果物

・鍋焼きうどん

・きゅうりとわかめの酢の物

・金時豆の煮付

・クレープ

・牛乳

・ご飯

・鶏のから揚げ(キャベツ・トマトのつけ合わせ)

・厚揚げと里芋とにんじんの煮付

・豚汁

・みかん

・ご飯

・焼き魚

・油揚げとさつま芋の味噌汁

・高野とかぼちゃの煮付

・果物

・牛乳

・ビーフシチュー

・サラダ盛り合わせ

・ロールパン

・果物

・クラッカー

・牛乳

・ご飯

・筑前炊き

・マナ鰹の照り焼き

・ほうれん草のごま和え

・わかめと豆腐のすまし汁

・ロールパン2ヶ

・オムレツ

・グリーンサラダ

・果物

・牛乳

・ご飯

・魚の味噌汁

・野菜の天ぷら

・ごま和え

・そうめんのすまし汁

・レーズンパン

・牛乳

・ご飯

・ポテトサラダ

・豚肉の生姜焼き(キャベツ・トマトのつけ合わせ)

・りんご(1/3個)

・しじみの味噌汁

09家族計画

家族計画とは子供を制限することではありません。いつ頃、どれくらいの期間をおいて何人の子供を産めば、幸せな家庭を築けるかを考えることです。ご主人と話し合い、一緒に家族計画をたてましょう。

産後の性生活

1ヶ月健診を受け、子宮や産道の回復が順調であれば、性生活を再開してもよいでしょう。

産後の月経再開の時期は、授乳の有無によって大きく左右されますが、早い場合は産後2ヶ月、遅い場合では産後1年半を経過してから再開します。月経が起きる前に排卵が開始します。産後は、月経が始まっていなくても次の排卵が起こっていることもあります。そのため、早くからの避妊を行わないと、次の妊娠の可能性があります。

●コンドーム

精液が膣内に放出されるのを防ぎます。

●ピル

排卵を抑制する避妊薬。授乳中はピルの服用は避け他の避妊法を。

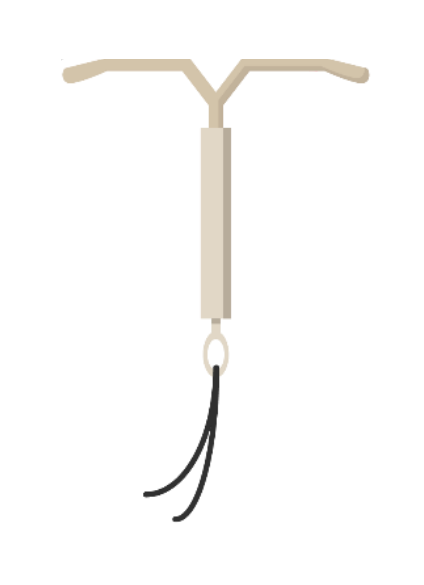

●IUD(リング)

受精卵の子宮壁への着床を防ぎます。装着は子宮が完全に回復している必要があるので、医師に相談してからにしましょう。

●卵管結紮手術

卵管を糸で縛り、卵子の卵管の通過を防ぎます。

10検診のご案内

乳がん・子宮がんは、早期発見・早期治療が必要となるので、定期検診を勧めています。お住まいの市町村で検診費用のサポートや無料クーポン券がある可能性があります。調べて活用してみて下さい。