01さい帯血バンクにご協力ください

さい帯血バンクにご協力ください

さい帯血は全国の重症の子どもたちの治療に役立てることができます。

白血病、再生不良性貧血などの治療に役立っています。その他、先天性免疫不全症、先天性代謝異常疾患などにもさい帯血治療を用いることもあります。

さい帯血移植の場合、骨髄移植ほど厳密ではありませんが、移植する場合に患者さんとドナーとの間の白血球の型(HLA型)が一致しなければうまくいきません。どの患者さんにもピッタリ合う型のさい帯血を用意するためには多くの方の提供が必要となります。皆さまのご協力、お待ちしております。

さい帯血の提供は、お産が無事終了して赤ちゃんとさい帯が切り離された後で、さい帯と胎盤に残っている血液を採取しますので、お母様にも赤ちゃんにも痛みも負担もありません。その際、頂いたさい帯血が移植に適するかどうかを知るために感染症関連検査、血液型検査、HLA型検査、造血能の検査を行います。お母様からも5~10mlほど採血させて頂きますのでご協力お願いいたします。

さい帯血の採取量にはかなり個人差があります。移植に十分な量のさい帯血が得られ、さらにすべての検査に合格した場合に、京阪さい帯血バンクで適切な処理をして凍結保存させていただきます。(採取液量が少なかったり、検査不合格の場合には、移植に向けた研究に使用させていただきます。)採取されたさい帯血につきましてはその所有権を京阪バンクに委譲していただくことになります。

さい帯血を保存させて頂いた場合には、アンケート用紙を郵送いたしますので、ご退院されて半年を経た頃にお子様の6ヶ月健診をお受けになり、お子様とお母様の健康状況に関してご記入の上、ご返送ください。自治体が無料で行っている7ヶ月健診等をお受けになった後でも結構です。ご返送頂いたアンケート調査の結果をもとにしてご提供頂いたさい帯血が移植に適しているかどうかの最終判断を行い、適したさい帯血のみを、日本さい帯血バンクネットワークに登録します。

お母様には、さい帯血バンクの登録に必要な書類にご記入または回答(医師、または助産師が記入)をお願いいたします。ご出産前後にご記入(またはご回答)頂く書類は「同意書」「感染症検査の承諾書」「問診票」「家族歴調査」で退院半年以降に「健康状況調査(生後6ヶ月以降)アンケート」にご記入をお願いしています。ご提供いただいたお子様とお母様の個人情報、分娩の記録、検査データにつきましてはご提供いただいたさい帯血が移植に適しているか、また、移植を希望される患者さんに適合するかどうかの判断のために使用します。これらのデータの管理については、任命された情報管理担当者のみが取り扱い、施錠した書庫で厳重に保管し、保管期限終了後は焼却処分致しますので、ご安心ください。

02スムーズな出産のために

ほとんどのお産は正常に進みますが、ちょっとしたことでトラブルが生じることもあります。そのときに慌てることのないよう、トラブルを回避する処置や出産方法があることを理解しておいてください。

赤ちゃんの頭が上、お尻が下になっている場合を骨盤位といいます。血液の循環が悪くなったり、頭が出にくいなどの障害があるため、妊娠35~36週には外回転・帝王切開・経膣分娩について相談しましょう。

出産時には会陰が柔らかくなり、赤ちゃんが出やすくなります。しかしこの会陰が固いままだったり、急いで産む必要があるときなど麻酔を使って会陰を切開することがあります。

胎盤が剥がれた後は血管が開いた状態で出血しやすく、それを収縮させるために注射をする場合があります。

陣痛が弱かったり赤ちゃんの状態によって早く出す必要がある場合には、吸引分娩、鉗子分娩等で手助けをすることがあります。

予定日超過、前期破水、妊娠高血圧症候群、または陣痛が弱くお産が進まない場合は、薬や注射を使ってスムーズに進ませることがあります。

赤ちゃんの頭に比べ、骨盤が小さいとき、前置胎盤や胎盤早期剥離、妊娠高血圧症候群やその他の理由で自然分娩が困難な場合に手術で赤ちゃんを取り出す救助策が帝王切開です。

03出産時の呼吸法や過ごし方

ラマーズ法の三本柱

ラクなお産のコツは、体の筋肉を上手に使うこと。ところが妊娠中は筋力が低下しがちです。妊婦体操では、無理なく出産に必要な筋肉と関節を柔軟に鍛えることができます。

お産の状況や陣痛に応じて、そのときにラクな呼吸法ができるようにマスターしておきましょう。上手な呼吸法は体内に十分な酸素が得られ、赤ちゃんだけでなく、陣痛の痛みから気をそらせることもできると言われています。

人間の体は緊張していると、痛みを強く感じます。そこで、体をリラックスした状態にして痛みを和らげ産道が開くようにするのがラマーズ法の弛緩法です。心身ともにリラックスし、陣痛の波に乗ることが大切です

04リラックスして出産に臨みましょう

お産は生理的な現象です。正常に進みさえすれば、決してこわがる必要はありません。ただし、出産の時間はかなりの個人差がありますが、長時間、陣痛と娩出時の苦しみに耐えなければならないのも事実です。それだけに、この大変なときを乗り越えて、赤ちゃんを抱いたときのすばらしい喜びと充実感は、女性にしか味わうことのできない特権でもあるのです。

少しでも楽に出産できるよう、マザー教室で教わったことや妊婦体操を充分に練習しておきましょう。また、あわてたり、必要以上に心配したりすることのないよう、お産の流れをしっかり理解しておくことも大切です。赤ちゃんを産むのはあなた自身ですが、決して1人ではありません。看護師、助産師と二人三脚のつもりで、さあ、自信をもって落ち着いて出産に臨んでください。

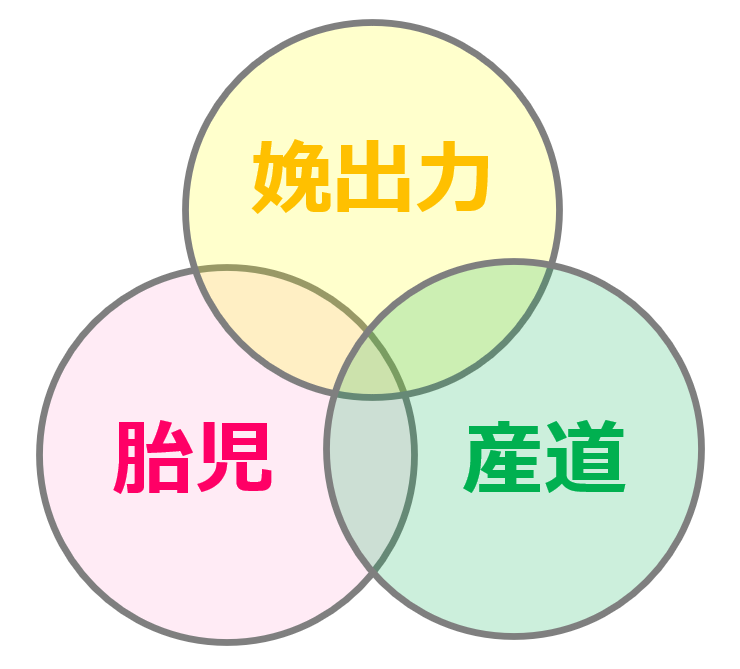

娩出力(陣痛といきむ力)、産道(赤ちゃんや胎盤が通る道)、胎児の三つを分娩の三要素といいます。これらの組み合わせによって、安産か難産かなど、お産の進行が左右されます。たとえば、赤ちゃんが大き過ぎる、骨盤が小さい、陣痛が弱い…などの問題がある場合には正常分娩ができなくなり、帝王切開になる場合も。ところが、自然とはよくできたもので、ほとんどの女性は、この組み合わせがうまくできていて、スムーズに進行するようになっているのです。

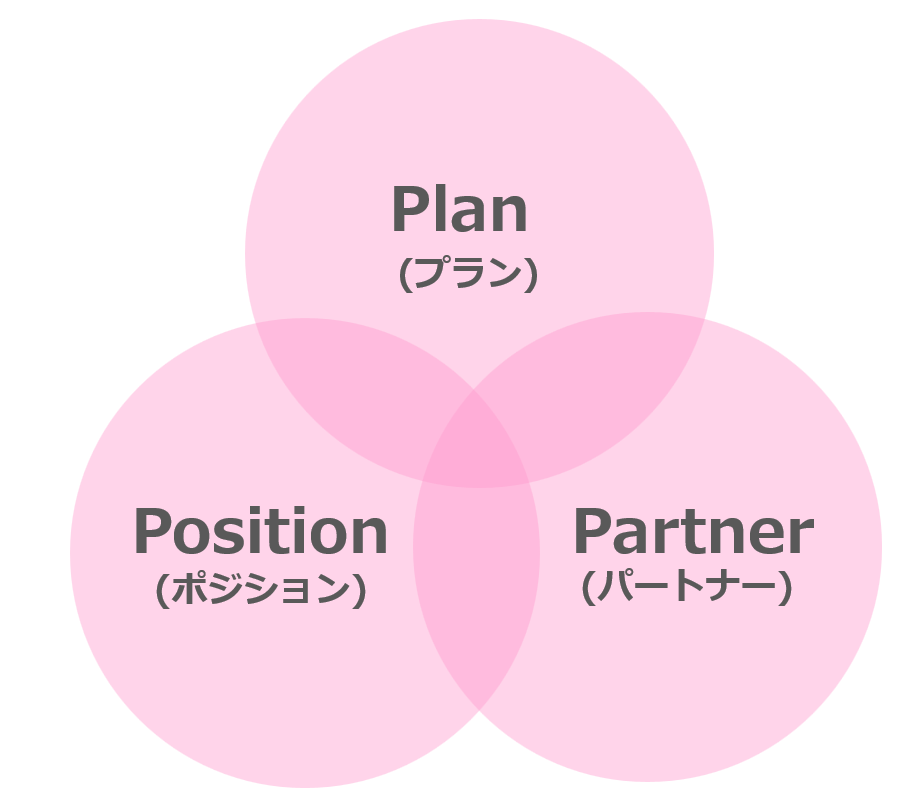

どんなお産がしたいかしっかりと計画を立て、心身の準備をしましょう。

分娩時にはさまざまな体位を工夫してみましょう。

パートナーの協力は何よりの力。助産師も一生懸命お手伝いします。

05産婦人科の医療体制について

最近は正常な妊婦健診やお産、産後の1ヶ月健診および赤ちゃんの1ヶ月健診を近くの馴染み深い産婦人科で受けていただきながらも、もし集中的な治療が必要になった場合には、より専門的な病院で治療してもらうという、地域ぐるみでさまざまな病院・医院が連携し合うシステムとなっています。

大阪府下では全国に先駆けて1977年から赤ちゃんのための連携システムNMCS(新生児診療相互援助システム)が発足しました。